|

María

Esther Aguirre Lora María

Esther Aguirre Lora

Centro

de Estudios sobre la Universidad. UNAM.

Balance

Historiográfico.

El

ámbito de la escuela primaria del siglo XIX ha sido abordado principalmente

por historiadores, sociólogos, abogados y pedagogos, desde diversas

dimensiones. Ha sido uno de los objetos de estudio más frecuentados

por su carácter emblemático en relación con la constitución de la Nación

mexicana y la definición de los rasgos de nuestra educación pública.

Muchos de los estudios que existen al respecto se han orientado a explicar

la existencia de esta institución tanto desde la perspectiva de la política

y la legislación educativa, como de las reformas y las instituciones

que de ello se desprenden; así, tenemos diversas historias políticas

e institucionales, que tratan las transformaciones de la educación elemental

como parte del desarrollo general del sistema educativo nacional, El

ámbito de la escuela primaria del siglo XIX ha sido abordado principalmente

por historiadores, sociólogos, abogados y pedagogos, desde diversas

dimensiones. Ha sido uno de los objetos de estudio más frecuentados

por su carácter emblemático en relación con la constitución de la Nación

mexicana y la definición de los rasgos de nuestra educación pública.

Muchos de los estudios que existen al respecto se han orientado a explicar

la existencia de esta institución tanto desde la perspectiva de la política

y la legislación educativa, como de las reformas y las instituciones

que de ello se desprenden; así, tenemos diversas historias políticas

e institucionales, que tratan las transformaciones de la educación elemental

como parte del desarrollo general del sistema educativo nacional,![[MCT 645]](../../imagenes/mcommnt.gif) tales como las de Isidro Castillo,

tales como las de Isidro Castillo, ![[MCT 646]](../../imagenes/mcommnt.gif) Francisco Larroyo,

Francisco Larroyo,![[MCT 647]](../../imagenes/mcommnt.gif) Fernando Solana.

Fernando Solana. ![[MCT 648]](../../imagenes/mcommnt.gif)

En el

curso de los últimos veinticinco años, el tratamiento de este campo

se ha visto influido por las aportaciones de la historia regional y

de la historia social y cultural, cuyo impacto se manifiesta en las

investigaciones centradas en períodos específicos de los procesos históricos

y en la particularidad de los desarrollos en las distintas regiones

del país que hace algunos años vienen realizando las comunidades académicas

de los Estados. Resulta novedoso, en algunos de los textos que se elaboran

desde estas nuevas perspectivas y a partir de la indagación en fuentes

primarias poco trabajadas, el propósito de incursionar en el mundo cotidiano

de la escuela y no limitarse a los aspectos exteriores y normativos

que propician su concreción. En este contexto se da el fecundo trabajo

del Seminario de historia de la educación del Colegio de México, coordinado

por Josefina Vázquez,![[MCT 649]](../../imagenes/mcommnt.gif) entre cuyas aportaciones para el campo de estudio que nos ocupa, se

encuentran las obras de Dorothy Tanck,

entre cuyas aportaciones para el campo de estudio que nos ocupa, se

encuentran las obras de Dorothy Tanck, ![[MCT 650]](../../imagenes/mcommnt.gif) de Anne Staples,

de Anne Staples,![[MCT 651]](../../imagenes/mcommnt.gif) de Mílada Bazant

de Mílada Bazant ![[MCT 652]](../../imagenes/mcommnt.gif) y de la propia Josefina Vázquez,

y de la propia Josefina Vázquez,![[MCT 653]](../../imagenes/mcommnt.gif) que abordan directa e indirectamente el estudio de la escuela primaria

durante el siglo XIX. Este repertorio constituye uno de los tránsitos

obligados para los estudiosos del tema.

que abordan directa e indirectamente el estudio de la escuela primaria

durante el siglo XIX. Este repertorio constituye uno de los tránsitos

obligados para los estudiosos del tema.

Abordada

en relación con los proyectos y la normatividad que ha de regular en

México los propósitos y las funciones de la escuela pública en general,

fruto también de un Seminario sobre Filosofía de la Educación en México

coordinado por Ernesto Meneses Morales desde 1981 con sede en la Universidad

Iberoamericana, tenemos un volumen rico en información: Tendencias

educativas oficiales en México, 1821-1911![[MCT 654]](../../imagenes/mcommnt.gif) ;

Díaz Zermeño, por su parte, aborda el estudio de la escuela primaria

incursionando en leyes y reglamentos que contrasta con la realidad educativa

de la Ciudad de México. ;

Díaz Zermeño, por su parte, aborda el estudio de la escuela primaria

incursionando en leyes y reglamentos que contrasta con la realidad educativa

de la Ciudad de México. ![[MCT 655]](../../imagenes/mcommnt.gif)

Desde

la perspectiva de la sociología histórica, Tenti, ![[MCT 656]](../../imagenes/mcommnt.gif) apoyado en la teoría de los campos y la lucha de los actores por el

capital cultural del sociólogo de la cultura Pierre Bourdieu, nos explica

la configuración del Estado Educador y el tejido social que subyace

en la institucionalización de la educación básica de los siglos XIX

y XX, las luchas por la profesionalización del magisterio y la génesis

de la pedagogía mexicana. En relación particularmente con las vicisitudes

de la profesión docente resulta sugerente el libro de Galván,

apoyado en la teoría de los campos y la lucha de los actores por el

capital cultural del sociólogo de la cultura Pierre Bourdieu, nos explica

la configuración del Estado Educador y el tejido social que subyace

en la institucionalización de la educación básica de los siglos XIX

y XX, las luchas por la profesionalización del magisterio y la génesis

de la pedagogía mexicana. En relación particularmente con las vicisitudes

de la profesión docente resulta sugerente el libro de Galván,![[MCT 657]](../../imagenes/mcommnt.gif) referido al Porfiriato; el de Arnaut,

referido al Porfiriato; el de Arnaut,![[MCT 658]](../../imagenes/mcommnt.gif) a los siglos XIX y XX.

a los siglos XIX y XX.

Entre

los libros más recientes que trabajan el tema, reconstruyéndolo a partir

del Porfiriato, puede mencionarse el de Martínez Jiménez, ![[MCT 659]](../../imagenes/mcommnt.gif) que, además de una apreciación crítica sobre el desarrollo de la escuela

primaria, ofrece al lector un valioso material estadístico.

que, además de una apreciación crítica sobre el desarrollo de la escuela

primaria, ofrece al lector un valioso material estadístico.

Las fuentes

sobre el campo se enriquecen con el rubro de las memorias de instrucción

pública, cuyo propósito es sistematizar la información sobre el estado

de la educación pública, analizando logros y tareas pendientes, como

la de JOSÉ DÍAZ COVARRUBIAS. ![[MCT 660]](../../imagenes/mcommnt.gif)

Por otra

parte, también el ámbito de la literatura costumbrista y los relatos

autobiográficos resulta una fuente rica de información que nos comunica

algunos cuadros sobre la vida escolar del siglo XIX; al respecto podemos

mencionar a Fernández de Lizardi, ![[MCT 661]](../../imagenes/mcommnt.gif) a Prieto,

a Prieto,![[MCT 662]](../../imagenes/mcommnt.gif) a García Cubas.

a García Cubas. ![[MCT 663]](../../imagenes/mcommnt.gif)

Entre

otros textos que aportan elementos para comprender las atmósferas del

siglo XIX, sus contextos, sus preocupaciones, sus proyectos, sus polémicas,

en medio de las cuales toma forma la educación primaria de esos siglos,

tenemos los de Zea, ![[MCT 664]](../../imagenes/mcommnt.gif) O'Gorman,

O'Gorman, ![[MCT 665]](../../imagenes/mcommnt.gif) y otros muchos.

y otros muchos.

Habituados

como estamos a pensar la escuela primaria en los términos en que hoy

la conocemos, es decir, en un espacio específico, con una distribución

de tiempo apropiado, con grupos de alumnos de edades similares, con

uno o más profesores preparados para ejercer esa actividad, con planes

y programas de estudio cíclicos, se suele olvidar que esta institución

no ha existido como tal desde siempre y que han sido las sociedades

en un momento histórico dado las que han ido construyendo su identidad.

La educación elemental es una de las instituciones más preciadas a las

sociedades occidentales en la que convergen tanto el movimiento intelectual

que conocemos como Ilustración o Iluminismo, que cifra en la Razón el

mejoramiento de la vida de los seres humanos, como la Modernidad, es

decir, el amplio despliegue de un nuevo orden social del que emergen

nuevas formas de relación social reguladas por las instituciones del

Estado Moderno. Las sociedades occidentales en general, y la sociedad

mexicana en particular influida por aquéllas, se desplazan de la cosmovisión

teocéntrica a la cosmovisión secularizada, transición con implicaciones

diversas y complejas en la trama de la vida social, económica, cultural

y educativa. En este contexto, la escuela primaria deviene el resultado

de las formas particulares de racionalidad y regulación social, de sistemas

específicos de ideas que se empiezan a perfilar en Europa desde el temprano

siglo XVI y se definen con mayor nitidez en el curso del siglo XIX.

La configuración

de la escuela básica mexicana a lo largo del siglo XIX nos aproxima

a los modos en que a las sociedades ilustradas, primero novohispanas,

después mexicanas, les es dable pensar y pensarse, a los nuevos idearios

y parámetros que establecen en torno a su ser social y a los sentidos

de su actuación en el mundo, a la apertura de sus posibilidades y también

a sus límites, a la luminosidad de sus proyectos pero también a las

zonas oscuras de lo que queda fuera de ellos.

Es necesario

subrayar que Ilustración y Modernidad no se expresaron como un solo

proyecto, como un ideario unitario, sin fracturas, sino que más bien

se trata de una pluralidad de expresiones que comparten algunas creencias,

que plantean algunas consignas semejantes, que difieren en sus orientaciones

y en sus modos de realización. En el caso mexicano tenemos, además de

la diversidad de origen de estos movimientos, la apropiación que de

ellos hacen los círculos de letrados criollos, mestizos y peninsulares,

la pugnas entre liberales y conservadores, entre centralistas y federalistas,

entre monárquicos y republicanos. Todo esto se refracta en la noción

de escuela básica que se quiere impulsar y en sus sucesivas transformaciones.

Ahora

bien, sin desconocer que hace ya algunas décadas se han integrado al

campo de la educación las aportaciones de la historia regional, que

abunda en el desarrollo de cada región del país, en la particularidad

de sus ritmos y procesos, el propósito central de este texto es ofrecer

al lector un panorama general de la constitución de la escuela primaria

mexicana a lo largo del siglo XIX señalando, de manera general, las

tendencias, las vicisitudes y los núcleos de problemas que confronta.

Para ello,

en el arco de tiempo que abordo fijo el punto de partida en la sociedad

novohispana de 1780, en tanto que el punto de llegada lo marco alrededor

de 1890; el primer momento resulta particularmente significativo para

nuestro objeto de estudio ya que hacia esa fecha la Corona de España

da curso a una serie de reformas ilustradas en México, en tanto que

la segunda fecha marca la realización de los Congresos Nacionales de

Instrucción donde se consolida el planteamiento de lo que será la escuela

pública en nuestro país en las sucesivas décadas del siglo XX. Entre

una fecha y otra transitamos del proyecto ilustrado impulsado desde

España por las Reformas Borbónicas (1750-1780), que impactarían a la

sociedad novohispana hacia el último cuarto del siglo XVIII abriendo

el horizonte de la cultura y la educación, al proyecto alentado por

los positivistas mexicanos.

El siglo

XIX mexicano, como sabemos es un período sumamente accidentado; la primera

mitad está poblada de levantamientos, de invasiones, de pérdidas territoriales,

de inestabilidad política. De escasez, de saqueos, de desastres naturales,

de enfermedades y de epidemias. A la complejidad de la población y de

la diversidad de sus culturas, se aúna la extensión del país y las dificultades

de comunicación, los vaivenes de su economía. En el último tercio del

XIX, se logra una relativa estabilidad -la paz porfiriana-, un mejoramiento

relativo de las condiciones de vida impulsado por el industrialismo

incipiente y un ambiente favorable para el desarrollo de círculos intelectuales

y las aportaciones culturales de sectores medios altos, que marcan la

condición de la escuela básica como una institución fundamentalmente

urbana.

Entre

el punto de partida y el de llegada del arco histórico que señalé, en

diversos aspectos de la educación básica se suceden infinitas transformaciones,

casi imperceptibles, en el orden de las ideas y de las prácticas escolares,

indicios de la manera en que diversas esferas sociales encaran el problema

de la formación popular; se formulan problemas y se da curso a elaboraciones

teóricas desde el anonimato de la vida diaria en las escuelas, fermento

que cristaliza en momentos particulares, en realizaciones concretas

que por momentos resultan sorprendentemente espectaculares. Ambas fechas,

en la que inicia y en la que concluye este texto, están atravesadas

por un movimiento en espiral que ofrece la sensación de avance en el

orden de las ideas educativas, por las paradojas y las aporías en las

realizaciones educativas concretas... En medio de todo ello la sociedad

mexicana aprendió a darle nombre a su escuela primaria, a conceptualizar

cada una de sus facetas y de sus procesos, a reconocer a cada uno de

los actores que participan en ella.

A continuación

explicaré algunos de los aspectos más relevantes de este proceso.

1.

La Escuela primaria, un espacio acotado.

La noción

de escuela, del latín schola que heredamos por vía del Virreinato de

la Nueva España, como institución es muy antigua. Ya en los textos latinos,

de Cicerón, aparece como el tiempo de descanso que se destina al estudio

o bien a alguna otra ocupación literaria y artística; en el siglo VIII

Alcuino la refiere al espacio relativamente libre que integraba a un

grupo de intelectuales con fines de enseñanza o bien de realización

de otras tareas culturales vinculadas con el artesanado; ya en el siglo

XIII la encontramos definida por Alfonso X, como "ayuntamiento de maestros

et de escolares que es fecho en algunt logar con voluntad et con entendimiento

de aprender los saberes". ![[MCT 666]](../../imagenes/mcommnt.gif) Sin embargo, a pesar de las sucesivas transformaciones de esta noción,

en ella persisten sus componentes ineludibles: personas reunidas en

un lugar determinado que se vinculan entre sí mediante un determinado

saber.

Sin embargo, a pesar de las sucesivas transformaciones de esta noción,

en ella persisten sus componentes ineludibles: personas reunidas en

un lugar determinado que se vinculan entre sí mediante un determinado

saber.

1.1

Diversos tipos de escuelas de primeras letras.

En el

caso de México las instituciones inician un paulatino proceso de modernización

hacia el último cuarto del siglo XVIII, impulsado tanto por la voluntad

de la Corona Española como proyección de las Reformas Borbónicas, como

por las condiciones locales, que poco a poco definirán el contorno de

la escuela primaria como una de las instituciones privilegiadas en el

ámbito del Estado Moderno que, resulta interesante hacerlo notar, surge

principalmente de la solución que se le daría a las escuelas de primeras

letras de los niños pobres en contraposición con otras ofertas educativas

que procedían de iniciativas particulares.

El siglo

XVII había presenciado otros modelos educativos que recogieron las experiencias

y las vivencias de la vida de la comunidad inmediata al niño, integrada

no sólo por sus padres sino también por otros parientes, por vecinos,

por amigos, donde el niño y la niña aprendían a ser uno más de ellos

y a sobrevivir asimilando respectivamente las ocupaciones del padre

y de la madre, la de los adultos del propio género. La educación del

pueblo se llevaba a cabo en espacios abiertos, en el terreno de lo que

hoy llamaríamos educación no formal. A ella se integraba la intervención

de la Iglesia que, fiel a su misión pastoral fortalecida por el Concilio

de Trento, se ocupaba de impartir a niños y jóvenes la doctrina cristiana

en espacios más delimitados, más cercanos a los de la educación formal.

![[MCT 667]](../../imagenes/mcommnt.gif) Como una opción más para los niños cuyos padres podían hacerlo, estaban

las escuelas particulares de los preceptores del gremio, donde se aprendía

algo de lectura y de escritura. Como un dato curioso me parece interesante

señalar que una de las expresiones más frecuentes en nuestro vocabulario

cotidiano tiene su origen en una de las prácticas que ahí existían,

ya muy consolidada para 1786: los maestros agremiados estaban habituados,

cuando los alumnos no tenían con qué pagar sus enseñanzas -algunos de

ellos subsistían realizando tareas sencillas por las que obtenían alguna

remuneración-, aceptaban gratuitamente a los niños de balde.

Como una opción más para los niños cuyos padres podían hacerlo, estaban

las escuelas particulares de los preceptores del gremio, donde se aprendía

algo de lectura y de escritura. Como un dato curioso me parece interesante

señalar que una de las expresiones más frecuentes en nuestro vocabulario

cotidiano tiene su origen en una de las prácticas que ahí existían,

ya muy consolidada para 1786: los maestros agremiados estaban habituados,

cuando los alumnos no tenían con qué pagar sus enseñanzas -algunos de

ellos subsistían realizando tareas sencillas por las que obtenían alguna

remuneración-, aceptaban gratuitamente a los niños de balde.

![[MCT 668]](../../imagenes/mcommnt.gif)

Hacia

las dos últimas décadas del siglo XVIII, 1782 para ser más precisos,

el Ayuntamiento se muestra interesado por la "fundación de escuelas

gratuitas de primeras letras que serían sostenidas por el municipio

y ubicadas en las partes pobres de la ciudad" ![[MCT 669]](../../imagenes/mcommnt.gif) y así se irán perfilando las escuelas de primeras letras, orientadas

al aprendizaje de la doctrina, de la lectura, la escritura y el cálculo.

Para entonces podemos apreciar diversos tipos de escuelas en las que

continúa siendo determinante la participación de la Iglesia, situación

que, por lo demás, no era vista con malos ojos por el Ayuntamiento y

los poderes locales quienes, incluso, instaban a los religiosos a que

cumplieran con sus deberes y las establecieran en diversas zonas. Finaliza

ese siglo con las siguientes modalidades: 1. Escuelas gratuitas, dependientes

de conventos y parroquias; estas últimas se conocerían como escuelas

pías

y así se irán perfilando las escuelas de primeras letras, orientadas

al aprendizaje de la doctrina, de la lectura, la escritura y el cálculo.

Para entonces podemos apreciar diversos tipos de escuelas en las que

continúa siendo determinante la participación de la Iglesia, situación

que, por lo demás, no era vista con malos ojos por el Ayuntamiento y

los poderes locales quienes, incluso, instaban a los religiosos a que

cumplieran con sus deberes y las establecieran en diversas zonas. Finaliza

ese siglo con las siguientes modalidades: 1. Escuelas gratuitas, dependientes

de conventos y parroquias; estas últimas se conocerían como escuelas

pías![[MCT 670]](../../imagenes/mcommnt.gif) y harían las veces de escuelas de caridad atendiendo gratuitamente a

los vagos, a los hijos de las viudas y otros; 2. Escuelas gratuitas,

financiadas con recursos procedentes de sociedades de beneficencia;

3. Escuelas gratuitas, para niños y para niñas por separado, financiadas

por Ayuntamiento y municipios; 4. Escuelas particulares, a cargo de

maestros autorizados por el gremio; 5. Amigas públicas gratuitas, para

niñas de escasos recursos, a cargo de laicos organizados en cofradías;

6. Amigas particulares, donde una mujer proporcionaba algunos rudimentos

de religión, a veces de lectura, y cuidaba a niños muy pequeños y a

las niñas;

y harían las veces de escuelas de caridad atendiendo gratuitamente a

los vagos, a los hijos de las viudas y otros; 2. Escuelas gratuitas,

financiadas con recursos procedentes de sociedades de beneficencia;

3. Escuelas gratuitas, para niños y para niñas por separado, financiadas

por Ayuntamiento y municipios; 4. Escuelas particulares, a cargo de

maestros autorizados por el gremio; 5. Amigas públicas gratuitas, para

niñas de escasos recursos, a cargo de laicos organizados en cofradías;

6. Amigas particulares, donde una mujer proporcionaba algunos rudimentos

de religión, a veces de lectura, y cuidaba a niños muy pequeños y a

las niñas;![[MCT 671]](../../imagenes/mcommnt.gif) 7. Escuelas de castellano, establecidas en las parcialidades o pueblos

de indios y financiadas por el gobierno civil.

7. Escuelas de castellano, establecidas en las parcialidades o pueblos

de indios y financiadas por el gobierno civil. ![[MCT 672]](../../imagenes/mcommnt.gif)

Y si a

finales del siglo XVIII proliferaban las escuelas particulares en comparación

con las gratuitas, en el curso del siglo XIX, en la medida en que se

va definiendo y consolidando la oferta de escuela pública la balanza

se inclinará hacia el otro lado. Si en 1844, JOAQUÍN BARANDA

reconoce: 1. Escuelas conventuales, a cargo de los franciscanos, dominicos,

agustinos y mercedarios; 2. Escuelas dependientes de los Colegios Mayores;

3. Escuelas públicas, sostenidas por fondos públicos de diferentes fuentes

de la sociedad, ![[MCT 673]](../../imagenes/mcommnt.gif) al aproximarse el fin del siglo, los tipos de escuelas eran: 1. Escuelas

públicas, establecidas en ciudades o bien en zonas rurales; 2. Escuelas

particulares, fueran laicas o bien religiosas, pero que, evidentemente,

quedaron opacadas por lo compacto del proyecto de la educación primaria

nacional.

al aproximarse el fin del siglo, los tipos de escuelas eran: 1. Escuelas

públicas, establecidas en ciudades o bien en zonas rurales; 2. Escuelas

particulares, fueran laicas o bien religiosas, pero que, evidentemente,

quedaron opacadas por lo compacto del proyecto de la educación primaria

nacional.

¿Qué es

lo que aconteció en el curso de ese siglo para que la sociedad definiera

la escuela en la que quería y podía formar a sus ciudadanos, una escuela

a la altura de su destino como Nación?

Indudablemente,

en el largo camino hacia la modernidad, los mexicanos -ya no criollos,

mestizos, ni indios- se fueron percibiendo desde nuevos lugares, con

otras exigencias y otros proyectos; éste fue el impulso que se proyectó

a la renovación de sus instituciones; en él se funda la lógica propia

de la escuela primaria como institución moderna, consecuente con el

moderno Estado mexicano. Desde ahí recreará sus atributos y con ello,

sus exigencias y su lugar en la sociedad; ganará en complejidad y también

en la especialización de sus discursos y de sus prácticas. Y esto lo

podemos seguir en sus transformaciones, a partir de diversos indicios;

uno de ellos es el espacio físico que la alberga.

1.2

El espacio escolar.

La escuela,

como institución, no es un espacio abierto; procede a partir de sucesivas

acotaciones. Una de las más evidentes es la del lugar en que lleva a

cabo sus funciones.

Los años

que se suceden entre 1780 y 1836, diversos documentos que atañen a la

Instrucción Pública revelan que la construcción de edificios escolares

no se manifestó como una necesidad. Para tal efecto se adaptaron todo

tipo de locales: iglesias, conventos, habitaciones de las viviendas,

cuartos de las vecindades, hospitales abandonados. Muchas veces sin

las mínimas condiciones de luz y ventilación y, ni por asomo, servicios

sanitarios. ![[MCT 674]](../../imagenes/mcommnt.gif) En

este contexto representaron un avance primero las Escuelas Pías, que

disponían de dos locales pensados ex profeso, uno para la lectura, equipado

con gradería, y otro para la escritura, amueblado con mesabancos, donde

los alumnos pasaban de una habitación a otra en la medida en que dominaban

las habilidades que ahí les enseñaban, tardáranse los meses o los años

que se tardaran para ello. En realidad cada habitación constituía una

escuela en sí misma o una clase, pues ya planteaba un incipiente principio

de distribución del espacio relacionado con el aprendizaje a realizar

que rompía con el modelo de enseñanza individual. En

este contexto representaron un avance primero las Escuelas Pías, que

disponían de dos locales pensados ex profeso, uno para la lectura, equipado

con gradería, y otro para la escritura, amueblado con mesabancos, donde

los alumnos pasaban de una habitación a otra en la medida en que dominaban

las habilidades que ahí les enseñaban, tardáranse los meses o los años

que se tardaran para ello. En realidad cada habitación constituía una

escuela en sí misma o una clase, pues ya planteaba un incipiente principio

de distribución del espacio relacionado con el aprendizaje a realizar

que rompía con el modelo de enseñanza individual.

El

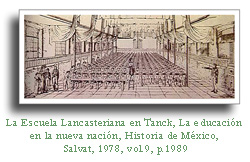

otro avance lo representan las Escuelas Lancasterianas, El

otro avance lo representan las Escuelas Lancasterianas,![[MCT 675]](../../imagenes/mcommnt.gif) que hacía 1820 introducen un nuevo sistema de enseñanza

que hacía 1820 introducen un nuevo sistema de enseñanza cuya aplicación requería de una sala espaciosa capaz de albergar a doscientos

o más escolares distribuidos en largas mesas y bancos de diez en diez.

En el local, además del mobiliario, a lo largo de la sala quedaban espaciosos

corredores donde los mismos grupos de diez alumnos con su monitor se

reunían en semicírculos para llevar a cabo diversos ejercicios de lectura

o cálculo. Este modelo de escuela se impuso casi durante todo el siglo

XIX, si tomamos en cuenta que la Compañía Lancasteriana impactó de manera

decisiva la educación elemental del país de 1822 a 1890, primero como

asociación privada que ofrecía instrucción básica gratuitamente; después,

a partir de 1842, colaborando directamente con el gobierno, pues se

le delegó la Dirección de Instrucción Primaria en la Ciudad de México,

con una amplia red de subdirectores en los Estados para ponerla en práctica.

cuya aplicación requería de una sala espaciosa capaz de albergar a doscientos

o más escolares distribuidos en largas mesas y bancos de diez en diez.

En el local, además del mobiliario, a lo largo de la sala quedaban espaciosos

corredores donde los mismos grupos de diez alumnos con su monitor se

reunían en semicírculos para llevar a cabo diversos ejercicios de lectura

o cálculo. Este modelo de escuela se impuso casi durante todo el siglo

XIX, si tomamos en cuenta que la Compañía Lancasteriana impactó de manera

decisiva la educación elemental del país de 1822 a 1890, primero como

asociación privada que ofrecía instrucción básica gratuitamente; después,

a partir de 1842, colaborando directamente con el gobierno, pues se

le delegó la Dirección de Instrucción Primaria en la Ciudad de México,

con una amplia red de subdirectores en los Estados para ponerla en práctica.

![[MCT 676]](../../imagenes/mcommnt.gif)

La sociedad

mexicana se mostró cada vez más sensible al problema de las condiciones

físicas de la escuela; diversos informes de maestros y visitas de inspección

manifiestan esta preocupación en diversos términos que atañen a las

condiciones higiénicas, a la salud social del ambiente, a las condiciones

de seguridad, a las necesidades propias del desarrollo infantil, a las

quejas que se acumulan al respecto en diversos sectores de la población

a lo largo del período que abordamos en este texto. Por otra parte,

si en nuestros días vemos con naturalidad que las escuelas primarias

públicas, y la gran mayoría de las privadas, tengan un edificio propio,

la situación del siglo XIX, aun en los momentos de mayores realizaciones

teóricas y de mayor consolidación legislativa, fue muy diferente, pues

un alto porcentaje de locales, ya al finalizar el siglo, se alquilaban

y no reunían las mínimas condiciones para la instrucción; algunos se

encontraban en tales condiciones de descuido que eran causa de no pocos

accidentes. Esto llegó a representar una fuerte erogación que significó

un problema más en cuanto al financiamiento de la instrucción pública.

Sin lugar

a dudas, hacia la última parte del siglo XIX, las agendas de los Congresos

de Instrucción Pública manifiestan preocupaciones ya muy definidas en

torno al edificio y al mobiliario escolar, debidamente fundamentadas

en el conocimiento de la psicología infantil, de la higiene y de otras

disciplinas emergentes. El Congreso Higiénico-Pedagógico de 1882, planteaba

la necesidad de un local construido a propósito, independiente de las

viviendas o de la casa del maestro como era costumbre, y bien ubicado.

Algunos de estos problemas relacionados con las condiciones de los locales

que ocupan las escuelas primarias, se vuelven a tratar particularmente

en el Primer Congreso Nacional de Instrucción Pública (1889-1990), siempre

desde la perspectiva de los avances teóricos y la abstracción de la

normatividad, y no desde la perspectiva de lo que realmente sucedía

en las escuelas del país. Particularmente ilustrativo en este sentido,

resulta uno de los informes del Ayuntamiento de la Ciudad de México,

donde el regidor Manuel Domínguez da cuenta de la situación que continuaba

vigente aún en 1898:

En

brevísimas palabras describiré esos humildes templos de la ciencia:

son de ordinario casa de 50 a 60 pesos de renta, es decir, viviendas

de pocas y reducidas piezas, de las que algunas toma para habitación

el director o directora, quedando las otras, las peores muchas veces,

para amontonar en el reducido espacio que comprenden, un centenar o

más de educandos .

Ahí respiran, ahí estudian, ahí casi agonizan esas infelices creaturas,

entre el fastidio que a todo niño ocasiona la quietud requerida por

el estudio y una atmósfera pesada y deficiente. [...] al salir tropiezan

con otro mal: como en el mismo edificio en que se encuentra la escuela,

hay otras habitaciones, y en éstas diversas familias cuya educación

no es siempre correcta, resulta que los niños escuchan palabras o pueden

presenciar escenas que la moral repugna. .

Ahí respiran, ahí estudian, ahí casi agonizan esas infelices creaturas,

entre el fastidio que a todo niño ocasiona la quietud requerida por

el estudio y una atmósfera pesada y deficiente. [...] al salir tropiezan

con otro mal: como en el mismo edificio en que se encuentra la escuela,

hay otras habitaciones, y en éstas diversas familias cuya educación

no es siempre correcta, resulta que los niños escuchan palabras o pueden

presenciar escenas que la moral repugna. ![[MCT 677]](../../imagenes/mcommnt.gif)

Todavía

habría mucho por hacer para superar esta situación...

En fin,

si la manera en que el espacio físico de la escuela se va delineando

y definiendo en el curso del tiempo nos comunica el significado que

la escuela adquiere para la sociedad ilustrada del México del siglo

XIX, también recrea los sentidos del espacio de relaciones que ahí ocurren:

se definen los papeles y atribuciones que han de jugar sus actores principales,

los juegos especulares de sus imágenes sociales.

1.3

Los actores escolares.

El siglo

XIX representa uno de los momentos cruciales de transformación y modernización

de la sociedad mexicana en diferentes esferas y niveles de profundas

resonancias en diversas facetas de la vida cotidiana. Sabemos que a

la complejidad creciente de los grupos sociales, corresponde una mayor

complejidad de sus funciones, también una especialización creciente

de sus instituciones y la recreación de los papeles atribuidos a los

actores. Las transformaciones y definiciones que vive la educación elemental,

particularmente a lo largo de ese siglo, son una muestra fehaciente

de la modernización de esas sociedades. Las imágenes y representaciones

sociales en relación con sus principales protagonistas constituyen uno

de los indicios más valiosos al respecto.

En el

caso del maestro de instrucción elemental, durante ese período, transita

del oficio a la profesión; es decir, el punto de partidaradica en los

servicios contratados por las familias que tenían los recursos para

hacerlo como la forma posible de este tipo de instrucción a finales

del siglo XVIII. Oferta que, sin embargo, estaba mediada por el control

corporativo, pues eran los gremios de la antigua sociedad novohispana,

particularmente el Gremio de Maestros del Nobilísimo Arte de Primeras

Letras, que databa de 1601, ![[MCT 678]](../../imagenes/mcommnt.gif) el que otorgaba las autorizaciones o licencias para enseñar por cuenta

propia o bien para establecer una escuela y que, asimismo, vigilaba

esta actividad. La crisis de los gremios, sigue al inicio de la vida

independiente del país, pues las iniciativas ilustradas ponían en tela

de juicio el espíritu de las corporaciones. Así, en la medida en que

avanza el siglo XIX , es el poder público, primero a través de los Ayuntamientos;

después a través de los Municipios y el Estado el que cada vez asume

con mayor amplitud y peso esta función. Es decir, la instrucción pasó

de la tutela del gremio al ejercicio libre de la profesión (1821-1866);

después, con el triunfo de los liberales, a una profesión controlada

por los Municipios (1867-1884) y, finalmente, a una profesión regulada

por el Estado.

el que otorgaba las autorizaciones o licencias para enseñar por cuenta

propia o bien para establecer una escuela y que, asimismo, vigilaba

esta actividad. La crisis de los gremios, sigue al inicio de la vida

independiente del país, pues las iniciativas ilustradas ponían en tela

de juicio el espíritu de las corporaciones. Así, en la medida en que

avanza el siglo XIX , es el poder público, primero a través de los Ayuntamientos;

después a través de los Municipios y el Estado el que cada vez asume

con mayor amplitud y peso esta función. Es decir, la instrucción pasó

de la tutela del gremio al ejercicio libre de la profesión (1821-1866);

después, con el triunfo de los liberales, a una profesión controlada

por los Municipios (1867-1884) y, finalmente, a una profesión regulada

por el Estado. ![[MCT 679]](../../imagenes/mcommnt.gif) Y si bien en un principio las exigencias y pruebas para el preceptor

estaban puestas exclusivamente en un comportamiento intachable y la

preparación rudimentaria que tenían los interesados en obtener la licencia,

el interés que fueron adquiriendo la escuelas de primeras letras trasladó

esas mismas exigencias a la certificación de los estudios dada por una

institución especializada: los maestros empíricos fueron desplazados

por los maestros que seguían una trayectoria de entrenamiento ad hoc

primero en las Academias de Maestros y después en las Escuelas Normales,

que se fueron consolidando hacia la segunda mitad del XIX.

Y si bien en un principio las exigencias y pruebas para el preceptor

estaban puestas exclusivamente en un comportamiento intachable y la

preparación rudimentaria que tenían los interesados en obtener la licencia,

el interés que fueron adquiriendo la escuelas de primeras letras trasladó

esas mismas exigencias a la certificación de los estudios dada por una

institución especializada: los maestros empíricos fueron desplazados

por los maestros que seguían una trayectoria de entrenamiento ad hoc

primero en las Academias de Maestros y después en las Escuelas Normales,

que se fueron consolidando hacia la segunda mitad del XIX.

Este proceso

también nos comunica las imágenes y representaciones que tenía la sociedad

mexicana del maestro. En un principio se trataba de una ocupación como

cualquier otra que no las tenía todas consigo: no gozaba de la simpatía

popular ni a menudo constituía una opción para quienes se dedicaban

a ella, que por lo demás escasamente sabían leer y escribir y no tenían

otras posibilidades de ingresos, pero se le toleraba. Muchos relatos

autobiográficos y otras fuentes nos dan a conocer esta situación:

Sólo

la maldita pobreza me puede haber metido de escuelero; ya no tengo vida

con tanto muchacho condenado; ¡qué traviesos que son y qué tontos! Por

más que hago no puedo ver a uno aprovechado. ¡Ah, fucha en el oficio

tan maldito! ¡Sobre que ser maestro de escuela es la última droga que

nos puede hacer el diablo!.... ![[MCT 680]](../../imagenes/mcommnt.gif)

Esta situación

se prolongó hasta muy avanzada la vida independiente; sin embargo, cada

vez fue objeto de críticas más severas, como lo muestran algunas de

las participaciones en el Segundo Congreso Pedagógico (1891) que cuestionan

la ocupación del maestro, 'tierra de nadie':

Entonces

el estudiante destripado, el abogado sin negocios, el ingeniero sin

ingenio, la viuda desolada, la anciana achacosa y la beata paupérrima,

creían que lo más fácil y adecuado para acabar bursátiles penurias era

abrir una escuela y hacer deletrear a los niños el Silabario de San

Miguel y hacerlos pintar palote y trazar malos garrapatos.

![[MCT 681]](../../imagenes/mcommnt.gif)

Un aspecto

significativo de los juegos de imágenes y representaciones sociales

en torno a la figura del maestro de primeras letras, lo constituyen

los modales y la presentación personal que ellos se exigían a sí mismos

y que los demás le exigían. Así, el preceptor de las escuelas de principios

del siglo XIX tenía particular cuidado de estos aspectos: "Caracterizaba

su traje un frac, no negro, sino tenebroso, con faldones de movimiento

espontáneo", nos dice don Guillermo Prieto. ![[MCT 682]](../../imagenes/mcommnt.gif) La falta de reconocimiento social, más bien de un franco desprestigio,

fue una de las marcas del oficio que prevaleció muchas décadas después

de la Independencia; la compensación de tal situación, aunada a las

exigencias de conducta intachable, explica "la costumbre de los maestros

de tratarse en público con gran cortesía y de creerse situados en la

cumbre de la cultura y de los buenos modales. Los que habían abrazado

la profesión por gusto siempre hablaban de lo sublime de su labor, comparada

no pocas veces con el magisterio de Cristo".

La falta de reconocimiento social, más bien de un franco desprestigio,

fue una de las marcas del oficio que prevaleció muchas décadas después

de la Independencia; la compensación de tal situación, aunada a las

exigencias de conducta intachable, explica "la costumbre de los maestros

de tratarse en público con gran cortesía y de creerse situados en la

cumbre de la cultura y de los buenos modales. Los que habían abrazado

la profesión por gusto siempre hablaban de lo sublime de su labor, comparada

no pocas veces con el magisterio de Cristo". ![[MCT 683]](../../imagenes/mcommnt.gif) A horcajadas de los siglos XIX y XX, encontramos nuevamente imágenes

del maestro porfiriano preocupado por su presentación, quejándose por

la "absoluta falta de ropa; además -decían- la gente es demasiado exigente

juzgando por apariencias".

A horcajadas de los siglos XIX y XX, encontramos nuevamente imágenes

del maestro porfiriano preocupado por su presentación, quejándose por

la "absoluta falta de ropa; además -decían- la gente es demasiado exigente

juzgando por apariencias". ![[MCT 684]](../../imagenes/mcommnt.gif)

La paulatina

modernización de la escuela rudimentaria y la expansión de las redes

escolares, a la vez que incidió en la preocupación por la preparación

de los preceptores, en sus procesos identitarios y en su dignificación

social, en la medida en que fueron vistos como una de las piezas clave

de los ambientes ilustrados, pues la familia y los poderes civiles depositarán

en ellos las posibilidades de la transformación de la sociedad. De este

modo, se fue configurando un modo de ser particular, un modo de hacer

y de vivir plenamente identificados con la tarea docente: para la enseñanza

y por la enseñanza, no solamente de la enseñanza, plenamente conscientes

de su responsabilidad con los demás, que se señala en todos los tonos:

"los daños causados por una mala educación son por lo general irreparables,

de mayor trascendencia social y no de tan fácil conocimiento como los

ocasionados por la impericia de un médico, de un abogado, de un ingeniero".

![[MCT 685]](../../imagenes/mcommnt.gif) Las nuevas exigencias de su desempeño delimitan la especialización de

sus funciones; su identidad quedaría definida frente a otras ocupaciones

y profesiones.

Las nuevas exigencias de su desempeño delimitan la especialización de

sus funciones; su identidad quedaría definida frente a otras ocupaciones

y profesiones.

Sin embargo,

el lugar de reconocimiento que el maestro había ganado ante sí mismo

y ante los demás, no necesariamente fue acompañado de una remuneración

digna, de mejores condiciones de vida, de una comprensión más profunda

de su trabajo. Los polos de tensión entre su valoración y devaluación,

entre la idealización de su trabajo y su estigmatización, ya estaban

presentes desde esos siglos y se escuchan directamente por boca de los

maestros, que oscilan entre sus deberes con la sociedad y la exaltación

del oficio y el rechazo más absoluto: "los discípulos son "un fardo

insoportable, un peso que nos agobia, una carga que nos abruma". ![[MCT 686]](../../imagenes/mcommnt.gif)

Sólo que

en la escuela, como institución moderna, converge otra institución,

también moderna, a saber: la familia conyugal, con nuevos atributos

y deslindes, descubre el sentimiento de la maternidad y el sentido de

protección a la infancia. De tal modo, asume como una de sus tareas

primordiales la de cuidar a sus hijos y la de proporcionarles instrucción,

recurriendo para ello a personas e instituciones especialmente preparadas

con ese fin. Todo esto acontece en el ámbito de los procesos de urbanización

creciente y de aspiraciones más próximas a las de las sociedades letradas.

Estas

nuevas imágenes sociales nos remiten a las familias urbanas medianamente

acomodadas que cobran conciencia del papel que tienen en relación con

la crianza de los hijos; una de sus principales preocupaciones es la

de proporcionarles instrucción para lo cual recurrían a preceptores, o bien a los maestros y escuelas

de la época -a horcajadas de los siglos XVIII y XIX, sobre todo particulares;

conforme avanza el XIX, las que abundan son las gratuitas-. La expansión

cada vez mayor de las redes escolares impulsadas por la consolidación

del proyecto ilustrado favorece, también la emergencia de los padres

de familia como actores en la trama de relaciones de la vida escolar,

interviniendo en ella de diferentes formas: defendiendo a sus hijos,

exigiéndole a los maestros, solicitando a las autoridades el establecimiento

de más escuelas, etc.

para lo cual recurrían a preceptores, o bien a los maestros y escuelas

de la época -a horcajadas de los siglos XVIII y XIX, sobre todo particulares;

conforme avanza el XIX, las que abundan son las gratuitas-. La expansión

cada vez mayor de las redes escolares impulsadas por la consolidación

del proyecto ilustrado favorece, también la emergencia de los padres

de familia como actores en la trama de relaciones de la vida escolar,

interviniendo en ella de diferentes formas: defendiendo a sus hijos,

exigiéndole a los maestros, solicitando a las autoridades el establecimiento

de más escuelas, etc.

Pero la

situación de las familias urbanas, muchas veces letradas propiamente

dichas, difería de otros modelos familiares que son propios del aislamiento

de los núcleos de población indígena y de los poblados rurales, así

como de los sectores urbanos pauperizados: las escuelas gratuitas, de

la Iglesia y del Ayuntamiento, en principio, desde finales del XVIII,

atienden a niños pobres donde la situación familiar es otra, pues colaboran

en las tareas domésticas y en la economía familiar, de modo que la necesidad

de instrucción se percibe de otra manera; inclusive suele considerarse

como una pérdida de tiempo: "[a los padres] los ayudan desde chiquillos

en sus trabajos según la edad, ya en la milpa, en traer leña ... y las

hembras, en cargar a sus hermanitos, moler, tortear, demotar algodón,

hilar", como lo informan algunos reportes de Yucatán hacia 1789,![[MCT 687]](../../imagenes/mcommnt.gif) que son frecuentes en todas las regiones del país. Esta situación, como

sabemos, es uno de los campos donde se libra la batalla por la obligatoriedad

de la escuela elemental durante el siglo XIX, fortalecida por las prescripciones

que tratan de establecerla ya desde 1820 pero que ni aun a fuerza de

propuestas y de leyes de instrucción pública (1842; 1867; 1888) se llevaría

a la práctica cabalmente por falta de condiciones.

que son frecuentes en todas las regiones del país. Esta situación, como

sabemos, es uno de los campos donde se libra la batalla por la obligatoriedad

de la escuela elemental durante el siglo XIX, fortalecida por las prescripciones

que tratan de establecerla ya desde 1820 pero que ni aun a fuerza de

propuestas y de leyes de instrucción pública (1842; 1867; 1888) se llevaría

a la práctica cabalmente por falta de condiciones.

Otra

de las acotaciones de la modernidad en la que convergen la escuela y

la familia, son las nociones tempranas de escolar y de pupilo, desplazadas

hacia finales del XIX por la de educando, como una etapa de la vida

moldeable, maleable, susceptible de ser corregida y canalizada hacia

comportamientos aceptados socialmente, período de la vida determinante

por sus procesos de adquisición. Las edades en las cuales el escolar

puede acceder a la instrucción rudimentaria, en principio están marcadas

a partir de la propia dinámica de la vida social y su integración de

lleno a la vida de los adultos. Así, por ejemplo, hacia finales del

siglo XVIII, en que la edad para casarse, entre las capas más amplias

de la población, se daba alrededor de los catorce años para los hombrecitos

y hacia los doce para las mujercitas, la edad para ir a la escuela rudimentaria

se estableció de cinco a doce años para los primeros, y de cinco a diez

para las segundas. Otra

de las acotaciones de la modernidad en la que convergen la escuela y

la familia, son las nociones tempranas de escolar y de pupilo, desplazadas

hacia finales del XIX por la de educando, como una etapa de la vida

moldeable, maleable, susceptible de ser corregida y canalizada hacia

comportamientos aceptados socialmente, período de la vida determinante

por sus procesos de adquisición. Las edades en las cuales el escolar

puede acceder a la instrucción rudimentaria, en principio están marcadas

a partir de la propia dinámica de la vida social y su integración de

lleno a la vida de los adultos. Así, por ejemplo, hacia finales del

siglo XVIII, en que la edad para casarse, entre las capas más amplias

de la población, se daba alrededor de los catorce años para los hombrecitos

y hacia los doce para las mujercitas, la edad para ir a la escuela rudimentaria

se estableció de cinco a doce años para los primeros, y de cinco a diez

para las segundas. ![[MCT 688]](../../imagenes/mcommnt.gif) Más adelante, hacia 1842, con otra de las iniciativas de ley para hacer

obligatoria la escuela básica, se establece otro rango para cursarla:

de siete a quince años, en tanto que hacia 1869 se señalan los cinco

años de edad para iniciarla sin precisar límite de edad. Ya en torno

al último cuarto del XIX iniciativas de diverso tipo, tales como la

Ley sobre Instrucción Primaria en el Distrito y Territorios Federales

(1888) y los acuerdos del Primer Congreso Pedagógico (1889-1890), establecen

la edad escolar obligatoria que nos es familiar: de seis a doce años

para ambos sexos. En esta última delimitación de edades influyó de manera

significativa la percepción de la relación entre la edad de los escolares,

su comportamiento y el tipo de aprendizajes que podían realizar, datos

que servirían de base para clasificarlos en grupos que facilitarán el

trabajo de los maestros. Las aportaciones de la psicología evolutiva,

fruto de la difusión del evolucionismo y de la consolidación de la psicología

como disciplina autónoma de la filosofía, fueron decisivas al respecto,

ya que propiciaron el desarrollo de una nueva noción para orientar la

actividad de los niños en edad escolar: la de edades o etapas formativas,

que permitirían ir afinando el concepto inicial e ir precisando, a partir

de este fundamento, otros conceptos referidos a la vida escolar: además

del de clase y grupo, el de la enseñanza cíclica o concéntrica, como

medida frente a la saturación de los contenidos y la fatiga escolar

que de ello derivaba. Esta organización cíclica de los contenidos de

estudio quedó claramente establecida en el Reglamento para las escuelas

nacionales primarias de niños de 1879 -antecedido en 1878 por el de

primarias y secundarias de niñas-.

Más adelante, hacia 1842, con otra de las iniciativas de ley para hacer

obligatoria la escuela básica, se establece otro rango para cursarla:

de siete a quince años, en tanto que hacia 1869 se señalan los cinco

años de edad para iniciarla sin precisar límite de edad. Ya en torno

al último cuarto del XIX iniciativas de diverso tipo, tales como la

Ley sobre Instrucción Primaria en el Distrito y Territorios Federales

(1888) y los acuerdos del Primer Congreso Pedagógico (1889-1890), establecen

la edad escolar obligatoria que nos es familiar: de seis a doce años

para ambos sexos. En esta última delimitación de edades influyó de manera

significativa la percepción de la relación entre la edad de los escolares,

su comportamiento y el tipo de aprendizajes que podían realizar, datos

que servirían de base para clasificarlos en grupos que facilitarán el

trabajo de los maestros. Las aportaciones de la psicología evolutiva,

fruto de la difusión del evolucionismo y de la consolidación de la psicología

como disciplina autónoma de la filosofía, fueron decisivas al respecto,

ya que propiciaron el desarrollo de una nueva noción para orientar la

actividad de los niños en edad escolar: la de edades o etapas formativas,

que permitirían ir afinando el concepto inicial e ir precisando, a partir

de este fundamento, otros conceptos referidos a la vida escolar: además

del de clase y grupo, el de la enseñanza cíclica o concéntrica, como

medida frente a la saturación de los contenidos y la fatiga escolar

que de ello derivaba. Esta organización cíclica de los contenidos de

estudio quedó claramente establecida en el Reglamento para las escuelas

nacionales primarias de niños de 1879 -antecedido en 1878 por el de

primarias y secundarias de niñas-. ![[MCT 689]](../../imagenes/mcommnt.gif)

Los pedagogos

de la época, por su parte, recuperaron el principio de integración cíclica,

como uno de los fundamentos del método activo, precisando la necesidad

de que:

[...]

desde que el niño comience a ejercitarse en una enseñanza, se le dé

idea de toda ella, de modo que el programa de cada grado o sección de

la escuela o clase presente un todo completo, en el sentido que contenga

todas las partes en que dicha enseñanza se divida. [...] En tal concepto,

los niños de cada sección deberán dar, no una parte de la asignatura

como es común que suceda, sino el conjunto de ellas desde un principio,

de modo que todas las secciones estudien la asignatura completa, variando

en cada una sólo por la mayor intensidad y extensión. ![[MCT 690]](../../imagenes/mcommnt.gif)

Otra acotación

interesante respecto a la población que asistía a las escuelas elementales,

es la distinción de género. Las soluciones que dieron las sociedades

de esos tiempos fueron diversas y las oportunidades que se abrieron

dependieron de la mentalidad y recursos de las diferentes capas sociales.

Como tendencia general se aprecia a lo largo del XIX una importante

diferenciación en la educación de niños y niñas; quizá la necesidad

de la instrucción femenina se fue generando no por sí misma, sino por

el papel que los sectores más o menos acomodados le atribuían a la mujer

en la familia moderna.

Al

finalizar el siglo XVIII, las niñas que procedían de familias de escasos

recursos recibían la enseñanza de los rudimentos en las Amigas particulares

y Amigas públicas gratuitas -como la anexa al Colegio de las Vizcaínas,

primera institución educativa laica de México, que atendía a las niñas

criollas acomodadas- que, a pesar de que sus maestras también fueran

autorizadas por el Gremio, no estaban consideradas en el reglamento

respectivo. No fue sino en el curso de las dos primeras décadas del

siglo XIX cuando la educación femenina empezó a percibirse como un problema

y a ensayarse diversas alternativas que superaran las carencias de las

Amigas. 1823 resultó ser una fecha decisiva para proyectar la educación

mexicana, cuyo marco sería el de la Constitución Política del país;

ahí se decretaba la creación de escuelas de instrucción elemental para

las niñas y para los adultos. Sin embargo, los planes de estudio para

este nivel a lo largo del siglo muestran una tendencia a diferenciar

los contenidos de los niños y de las niñas, en detrimento de temas constitucionales

(1832), de cálculo y científicos (1865) según la mentalidad en juego

en los diferentes momentos de la época. Se puede decir que no es sino

hasta los acuerdos del Primer Congreso Pedagógico (1889) que se plantean

los mismos contenidos para ambos. Algunas estadísticas durante el Porfiriato,

sin embargo, muestran un número de escuelas de niños y de niñas equilibrado

entre sí. Al

finalizar el siglo XVIII, las niñas que procedían de familias de escasos

recursos recibían la enseñanza de los rudimentos en las Amigas particulares

y Amigas públicas gratuitas -como la anexa al Colegio de las Vizcaínas,

primera institución educativa laica de México, que atendía a las niñas

criollas acomodadas- que, a pesar de que sus maestras también fueran

autorizadas por el Gremio, no estaban consideradas en el reglamento

respectivo. No fue sino en el curso de las dos primeras décadas del

siglo XIX cuando la educación femenina empezó a percibirse como un problema

y a ensayarse diversas alternativas que superaran las carencias de las

Amigas. 1823 resultó ser una fecha decisiva para proyectar la educación

mexicana, cuyo marco sería el de la Constitución Política del país;

ahí se decretaba la creación de escuelas de instrucción elemental para

las niñas y para los adultos. Sin embargo, los planes de estudio para

este nivel a lo largo del siglo muestran una tendencia a diferenciar

los contenidos de los niños y de las niñas, en detrimento de temas constitucionales

(1832), de cálculo y científicos (1865) según la mentalidad en juego

en los diferentes momentos de la época. Se puede decir que no es sino

hasta los acuerdos del Primer Congreso Pedagógico (1889) que se plantean

los mismos contenidos para ambos. Algunas estadísticas durante el Porfiriato,

sin embargo, muestran un número de escuelas de niños y de niñas equilibrado

entre sí.

Respecto

a la población infantil que asiste a las escuelas de primeras letras

gratuitamente, sean éstas gratuitas propiamente dichas o particulares

que aceptan escolares que no pagan, no debemos perder de vista que es

el núcleo que ya a horcajadas de los siglos XVIII y XIX constituye el

germen de los que será la escuela pública plantea muchas de las dificultades,

problemas y carencias que se han debido atender de diversas formas.

Los generalizados ausentismo y deserción escolar, que desde muy temprano

constatan los maestros, nos remiten a la elemental falta de alimentación,

de ropa, de vivienda; a condiciones de salud y a enfermedades endémicas

y epidémicas; al trabajo infantil como parte sustancial de la economía

familiar que los poderes locales, religiosos y civiles, fueron enfrentando

de distinta manera en el curso de esos siglos. Liberales y conservadores

asumirían, desde distintos lugares y con varias soluciones, la necesidad

de ofrecer educación a los pobres, obligación que cada vez asumirá con

más energía el Estado. Una solución interesante a fines del Porfiriato,

es la inclusión de médicos escolares ![[MCT 691]](../../imagenes/mcommnt.gif) como parte del Cuerpo de Inspectores.

como parte del Cuerpo de Inspectores.

1.4

El tiempo escolar.

Ahora

bien la escuela elemental como institución moderna está acotada no sólo

por el espacio, sino también por el tiempo, que a su vez es una construcción

específica de cada sociedad y de cada cultura. Y si bien los tiempos

de la escuela están en consonancia con el ritmo de la vida social que

los marca y los explica, también presentan su propia especificidad.

En términos generales, podemos decir que los tiempos de la escuela transitan

del 'tiempo que no cuenta' al tiempo que se transforma en un factor

de considerable importancia para organizar la vida social y económica

del país; de la laxitud a la precisión; de la casi inexistencia de marcos

de temporalidad a la exigencia de mayor prontitud y eficiencia, de mayor

rendimiento y mejores resultados, acordes con los valores y comportamientos

que privilegia la vida moderna. La creciente racionalización del tiempo

y del espacio escolar marchará de la mano con los procesos de modernización

de las distintas esferas de la vida social y del incipiente industrialismo

de nuestro país.

En los

siglos anteriores al XIX no se percibe una delimitación precisa de los

tiempos escolares; las nociones de jornada escolar, de semana escolar,

de año escolar y de duración de las lecciones, sin las cuales en nuestros

días sería impensable la escuela, en ese entonces no existían. Los tiempos

dedicados primero a la doctrina y después a los rudimentos de la instrucción

en general, eran connaturales a la vida social en la que jugaban un

papel prioritario las necesidades de las familias y de la comunidad.

Sin embargo, en el transcurso del siglo XIX vemos sucederse ante nosotros

el movimiento propio del tiempo de la escuela básica: pasan ante nuestros

ojos las escuelas pías con dos clases donde no había límite de tiempo

para pasar de una a otra, a la disposición propia de las Escuelas Lancasterianas

que promovían a los alumnos de una sección a otra según el dominio que

de un contenido dado realizaba el alumno y, además, con un puntual elenco

de actividades variadas administradas en tiempos precisos, consecuentes

con los principios pedagógicos del sistema.

Sin embargo,

como tendencia general, se puede señalar un hecho que en sí mismo es

una evidencia: en el proyecto del Reglamento General de Instrucción

Pública de 1823 el tiempo en que se ha de cursar la primaria no

constituye una preocupación; ésta la vemos aparecer hasta el plan de

1853, que establece: "Tales enseñanzas deberán impartirse por dos años

y medio y nunca menos de un año a niños de extraordinaria capacidad".

![[MCT 692]](../../imagenes/mcommnt.gif) Tendremos que esperar hasta 1891 para que la enseñanza primaria se organice

en enseñanza primaria elemental, que se cursaría en cuatro años, y en

enseñanza primaria superior, en dos años.

Tendremos que esperar hasta 1891 para que la enseñanza primaria se organice

en enseñanza primaria elemental, que se cursaría en cuatro años, y en

enseñanza primaria superior, en dos años. ![[MCT 693]](../../imagenes/mcommnt.gif)

Asistimos

también a la paulatina precisión de las jornadas escolares donde, hacia

finales del siglo XVIII y varias décadas del XIX, los niños asistían

a la escuela de las 8 ó 9 horas a las 17 horas, con un receso a mediodía

para comer. En realidad se daba aproximadamente una hora de margen a

la entrada, ya que los niños se entretenían por el camino, bien porque

no tenían recursos para desayunar y debían esperar a que sus padres

les consiguieran algo, porque no tenían ropa para presentarse, o simplemente

porque se entretenían jugueteando por el camino. Las Escuelas Lancasterianas

(1822-1890) por su parte, casi a lo largo del siglo XIX, impusieron

un horario similar, pues en la mañana trabajaban de las 8.30 a las 12

horas, con un receso de 12 a 15 horas para comer, y otras tres horas

de clases por la tarde. El sábado por la tarde se enseñaba educación

civil. ![[MCT 694]](../../imagenes/mcommnt.gif) Un horario similar estableció el Reglamento interior para las Escuelas

Nacionales Primarias (1884), con jornadas de 8 a 12 horas y de 14

a 17 horas, combinando dificultad de las materias con las horas más

apropiadas para su estudio. Mayor precisión se logró tres años después

(1887), cuando se establecieron los horarios, siempre discontinuos,

de acuerdo con las edades de los niños: los de primer año, de 9.30 a

11.30 horas; los de segundo, de 9 a 12 horas; los de tercero, de 8.30

a 12 horas y los de cuarto año, de 8 a 12 horas; la sesión vespertina

era de 15 a las 17 horas. La primaria superior asistía de 8 a 11.45

y de 14.45 a 17.

Un horario similar estableció el Reglamento interior para las Escuelas

Nacionales Primarias (1884), con jornadas de 8 a 12 horas y de 14

a 17 horas, combinando dificultad de las materias con las horas más

apropiadas para su estudio. Mayor precisión se logró tres años después

(1887), cuando se establecieron los horarios, siempre discontinuos,

de acuerdo con las edades de los niños: los de primer año, de 9.30 a

11.30 horas; los de segundo, de 9 a 12 horas; los de tercero, de 8.30

a 12 horas y los de cuarto año, de 8 a 12 horas; la sesión vespertina

era de 15 a las 17 horas. La primaria superior asistía de 8 a 11.45

y de 14.45 a 17. ![[MCT 695]](../../imagenes/mcommnt.gif) En

este contexto, destaca el refinamiento que implicaron los acuerdos del

Primer Congreso Pedagógico respecto a la moderna distribución del tiempo

escolar, fundamentada en las más avanzadas teorías pedagógicas del momento:

"Duración de las clases (primer año veinte minutos, segundo veinticinco,

tercero treinta, cuarto cuarenta, con media hora de descanso a discreción);

semana de cinco días, año escolar de 10 meses". En

este contexto, destaca el refinamiento que implicaron los acuerdos del

Primer Congreso Pedagógico respecto a la moderna distribución del tiempo

escolar, fundamentada en las más avanzadas teorías pedagógicas del momento:

"Duración de las clases (primer año veinte minutos, segundo veinticinco,

tercero treinta, cuarto cuarenta, con media hora de descanso a discreción);

semana de cinco días, año escolar de 10 meses". ![[MCT 696]](../../imagenes/mcommnt.gif)

La gestión

de los tiempos escolares configuraría uno de los índices del rendimiento

de las instituciones, acorde con la mentalidad propia de la modernidad.

En fin,

nadie dudaría de los avances y redefinición que la educación popular

logró durante el siglo XIX en el orden de las ideas, de las teorías,

de las leyes y de los reglamentos y disposiciones; las limitaciones

y carencias de la vida escolar real y concreta en los ambientes conflictuados

política, cultural y económicamente, diferían de los planteamientos

teóricos y normativos. A raíz de los Congresos Pedagógicos y lo que

ahí se planteó, un articulista de un famoso diario capitalino, El Siglo

XIX, contrastaba:

Desde

nuestras altas montañas se ven siempre sobresalir campanarios dominando

la escuela donde maestros con más hambre que ciencia enseñan a medio

leer a niños medio desnudos, mal nutridos y ya empeñados por las palabras

antipatrióticas del cura [...]. Hay en toda la nación algo como un cortante

color gris, la constante mezcla de lo grande y lo pequeño. ![[MCT 697]](../../imagenes/mcommnt.gif)

2.

La escuela primaria, cristalización de las utopías ilustradas.

Las tradiciones

europeas que convergen en el movimiento de la Ilustración, desde diversas

tendencias y antagonistas, son el fermento intelectual de la vida cultural

del siglo XIX; el centro desde el cual se instituyen y regulan otras

formas de vida social, se avizoran otros valores a partir de los cuales

hombres y mujeres percibirían el mundo desde lugares renovados, recrearían

el sentido de su existencia construyendo nuevos modelos de relación

social y nuevos modelos educativos acordes con sus aspiraciones y su

visión del mundo. Es decir, se recrea la utopía como apuesta de futuro,

como proyecto de recreación de la vida social y personal.

Ciertamente

los siglos de las Reformas Religiosas que emprendiera el Occidente,

bajo el signo de la disidencia respecto a la Iglesia instituida y de

la contrarreforma católica, habían quedado atrás, pero no su intención

de fondo: operar una restauración en la vida de los hombres y de las

sociedades, en sus instituciones y en sus saberes. Y si el gran recurso

de los reformadores religiosos para redimir a los seres humanos de sus

males y del deterioro en el que habían caído, era la educación, ahora

para la Ilustración decimonónica, con otras banderas y desde otras consignas,

atravesada por un proceso de creciente secularización, apuesta, asimismo,

al carácter redentor de la educación. Comparte el anhelo de los reformadores:

la transformación de la vida social, la construcción de un nuevo orden

a partir de la formación de hombres nuevos.

2.1

Escuela, valores y modelos formativos.

Así, el

México del siglo XIX inaugura su independencia de la Corona Española

y, partícipe de las utopías sociales, económicas y culturales europeas,

proyecta su futuro en la imagen que poco a poco dibuja del Estado Moderno

que se concreta en la República, capaz de preservar la paz mediante

la justicia y la igualdad de oportunidades entre los individuos. Los

intelectuales ilustrados veían en él la posibilidad de que la sociedad

mexicana superara todos sus males, que procedían de la ignorancia y

el oscurantismo que se habían enseñoreado de amplios sectores de la

población durante los tres siglos de la Colonia; para dar el gran paso,

la medida necesaria era la instrucción de los ciudadanos para hacerlos

conscientes de sus obligaciones y conocedores de sus derechos, sustento

de toda forma de igualdad y libertad; trabajadores, leales y comprometidos

con el proceso de modernización que requería la nueva Nación mexicana.

La construcción de un nuevo orden en lo político, lo económico y lo

social sólo sería posible a partir de la formación de otra mentalidad,

de otro ser moral en esa masa ignorante y pobre; del desarrollo de un

vasto programa civilizador cuya bandera favorita sería la de proporcionar

los rudimentos de la lectura, de la moral cívica y de la religión a

todo el pueblo. Filósofos, legisladores, maestros de escuela, se darían

a la tarea de pensar la formación del ciudadano virtuoso, de regularla,

de plantear métodos, programas y contenidos, así como las alternativas

más concretas para renovar las prácticas escolares. Lucas Alamán estaba

absolutamente convencido de que:

Los

males de la población: suciedad, despilfarro, embriaguez, hábito de

trabajar sólo para lo indispensable, pueden corregirse de golpe con

el único remedio de mejor educación civil y religiosa. La "Ilustración"

es uno de los más poderosos modelos de prosperidad de una nación. ![[MCT 698]](../../imagenes/mcommnt.gif)

Pero

los sueños de transformación social y las utopías educativas de los pensadores

mexicanos del siglo XIX, se toparían con la compleja realidad del país,

con los problemas de financiamiento de las escuelas en una atmósfera de

inestabilidad política y social, así como de altibajos económicos. Los

programas educativos del siglo XIX se vieron atravesados por las disputas

permanentes entre liberales y conservadores, entre monarquistas y republicanos,

entre federalistas y centralistas que asumirían, cada cual a su manera,

la contienda por la instrucción popular. En medio de todo ello se construyó

la escuela básica que nosotros heredamos.

Las autoridades

eclesiásticas y civiles que, en la medida en que avanza el siglo XIX

se irán redefiniendo e intercambiando funciones, habían asumido como

consigna instaurar el orden entre la población, combatiendo toda expresión

de desorden y de peligro social; para ello, uno de los más poderosos

aliados era la escuela, pues ésta sería una de las instituciones abocadas

a dar una ocupación a niños y jóvenes hambrientos, descuidados, sometidos

a ambientes violentos, corruptos y viciosos. Hacia el último cuarto

del siglo XVIII, momento del que partimos en el desarrollo de este texto,

la escuela se planteaba como la medida idónea para preservar a la población

joven de los peligros y los males del mundo, como una de las tareas

moralizadoras que había asumido fundamentalmente la Iglesia desde los

orígenes de la evangelización y que después hará suya el Ayuntamiento:

"se limpiarían las calles de chiquillos y ladronzuelos y se enseñaría

el debido respeto a las nuevas autoridades". ![[MCT 699]](../../imagenes/mcommnt.gif)

La tarea

ordenadora que emprendieran esos siglos implicó privilegiar algunos

valores sobre otros para dar juego al programa de regeneración social;

éstos normarían la acción de la escuela, por lo menos como aspiración.

A horcajadas de los siglos XVIII y XIX la moralización de la sociedad

se planteaba desde la perspectiva de la religión en términos de obediencia

y respeto planteados en los siguientes términos: "Respetar y temer a

Dios, a los santos de su particular devoción, al sacerdote, al padre,

al cacique o al jefe político parecía ser la clave para entender la

aculturación infantil", señala Staples. ![[MCT 700]](../../imagenes/mcommnt.gif)

Don Guillermo

Prieto nos comunica muy bien los modelos de educación infantil que prevalecían

a principios del XIX:

El

ideal de un niño consistía en que se estuviese quietecito horas enteras,

en saber un buen trozo del Catecismo, de memoria, en oficiar el rosario

en las horas tremendas, comer con tenedor y cuchillo, dar las gracias

a tiempo, besar la mano a los padres y decir que quería ser emperador,

santo sacerdote o, cuando menos, mártir del Japón.

En

cuanto a la niña, le era permitido dar sus ojitos y sus piernitas a

los amigos, hacer comida con sus muñecas, ir a la iglesia con los ojos

bajos, comer poco... rezar mucho y no querer jugar al merolico con sus

primos, sino ser monja.![[MCT 701]](../../imagenes/mcommnt.gif)

La

persistencia del modelo catequístico que dominó la vida colonial persistió

muchas décadas después; la formulación de preguntas y respuestas preelaboradas

repetidas por los niños mecánicamente, denotaba una forma de pensar y

de sentir mediada por la autoridad en cuestión, que nos remite a una interpretación

del mundo y del sentido de la vida humana en él, próximo a la cosmovisión

teocéntrica. Ahí el niño y el adulto aprendían lo que se esperaba de ellos.

Los catecismos religiosos han servido, a partir de la Colonia hasta nuestros

días, para instruir a la población en las verdades que debían saber los

cristianos, para introducirlos a la doctrina religiosa; resulta interesante

que en plena vida independiente, a mediados del siglo XIX (1853), se decretara

a los niños media hora de religión por la mañana y por la tarde empleando

aún el famosísimo Catecismo del Padre Ripalda .![[MCT 702]](../../imagenes/mcommnt.gif) En realidad el catecismo constituyó un género literario y un modelo educativo

que se aplicó a otros campos; así, unos cuantos años después del inicio

de la vida independendiente, bajo la influencia de los republicanos franceses

y españoles, Gómez Farías introduce en la escuela básica el empleo de

los catecismos políticos para instruir -introducir en la doctrina cívica-,

con los mismos parámetros del modelo catequístico, al ciudadano virtuoso,

en relación con el código de deberes y derechos, a veces ostensiblemente

cargado a favor de las obligaciones y la obediencia, para con la Nación,

que también fomentaba el sentido respeto a las jerarquías y de obediencia

a las autoridades y superiores, la obediencia y la docilidad -en este

contexto se publica Cartilla social o breve instrucción sobre los derechos

y obligaciones de la sociedad civil (1833), de José Gómez de la Cortina-.

La práctica de escribir catecismos políticos, que no necesariamente desplazaron

a los religiosos ya que coexistieron con ellos, se prolonga a lo largo

del XIX adecuando sus contenidos a la educación civil en turno. El comportamiento

virtuoso, sea desde la perspectiva de la religión o bien de la sociedad

civil, sería el paradigma educativo favorecido por el México liberal.

En realidad el catecismo constituyó un género literario y un modelo educativo

que se aplicó a otros campos; así, unos cuantos años después del inicio

de la vida independendiente, bajo la influencia de los republicanos franceses

y españoles, Gómez Farías introduce en la escuela básica el empleo de

los catecismos políticos para instruir -introducir en la doctrina cívica-,

con los mismos parámetros del modelo catequístico, al ciudadano virtuoso,

en relación con el código de deberes y derechos, a veces ostensiblemente

cargado a favor de las obligaciones y la obediencia, para con la Nación,

que también fomentaba el sentido respeto a las jerarquías y de obediencia

a las autoridades y superiores, la obediencia y la docilidad -en este

contexto se publica Cartilla social o breve instrucción sobre los derechos

y obligaciones de la sociedad civil (1833), de José Gómez de la Cortina-.

La práctica de escribir catecismos políticos, que no necesariamente desplazaron

a los religiosos ya que coexistieron con ellos, se prolonga a lo largo

del XIX adecuando sus contenidos a la educación civil en turno. El comportamiento

virtuoso, sea desde la perspectiva de la religión o bien de la sociedad

civil, sería el paradigma educativo favorecido por el México liberal.

Uno de

los valores articuladores de la vida social, que cobra mayor fuerza

en la medida en que nos adentramos en el siglo XIX, es el del trabajo,

estrechamente vinculado con la modernidad. El sentido del nec-otio,

de la ocupación, de la industriosidad, de cierta utilidad de los conocimientos,

se apodera cada vez más de la vida social; el ser humano se esfuerza