Siglo

XIX y XX

Area

de Historia del Estado y la Sociedad.

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa

1.1. La historia de la educación.

Los

primeros estudios sobre historia de la educación

Los

primeros estudios sobre historia de la educación![]() en México se inclinaron con la elaboración de monografías generales o

sobre un periodo específico, los trabajos se centraron en proyectos, planes

en México se inclinaron con la elaboración de monografías generales o

sobre un periodo específico, los trabajos se centraron en proyectos, planes![]() ,

programas

,

programas![]() y propuestas educativas; biografías de educadores

y propuestas educativas; biografías de educadores![]() y pedagogos;

y pedagogos;![]() o estudios de caso sobre escuela

o estudios de caso sobre escuela![]() y algunas historias institucionales.

y algunas historias institucionales.![]() Del mismo modo, la periodización giró en torno a las grandes épocas de

la historia política en México: el México Antiguo, la Conquista y la Colonia;

el México Independiente (1821-1876); el Porfiriato (1876-1910); la educación

revolucionaria

Del mismo modo, la periodización giró en torno a las grandes épocas de

la historia política en México: el México Antiguo, la Conquista y la Colonia;

el México Independiente (1821-1876); el Porfiriato (1876-1910); la educación

revolucionaria![]() (1917-1934); la educación socialista

(1917-1934); la educación socialista![]() (1934-1940) y la época Posrevolucionaria (1940-1990), generalmente por

periodos presidenciales sexenales.

(1934-1940) y la época Posrevolucionaria (1940-1990), generalmente por

periodos presidenciales sexenales. ![]()

Dentro de

esta etapa es importante mencionar los trabajos del Centro de Investigaciones

Sociales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (CISINAH) en

antropología educativa desde el año de 1974, de Francisco Larroyo o Ernesto

Meneses Morales![]() con su importante obra que abarca, en varios tomos, desde 1821 hasta 1988

y el Seminario de Historia de la Educación del Colegio de México coordinado

por Josefina Vázquez.

con su importante obra que abarca, en varios tomos, desde 1821 hasta 1988

y el Seminario de Historia de la Educación del Colegio de México coordinado

por Josefina Vázquez.

Luz Elena

Galván y Susana Quintanilla ![]() señalan al año de 1981 como el momento en el que la historiografía de

la educación en México llegó al final de la etapa de producción de textos

"dirigidos a un público amplio que intentaban proporcionar un panorama

global de la evolución del sistema educativo mexicano"

señalan al año de 1981 como el momento en el que la historiografía de

la educación en México llegó al final de la etapa de producción de textos

"dirigidos a un público amplio que intentaban proporcionar un panorama

global de la evolución del sistema educativo mexicano"![]() ,

,![]() con la publicación de los Ensayos sobre historia de la educación en México

coordinado por Josefina Vázquez y el libro editado por la Secretaría

de Educación Pública

con la publicación de los Ensayos sobre historia de la educación en México

coordinado por Josefina Vázquez y el libro editado por la Secretaría

de Educación Pública![]() (SEP) a cargo de FERNANDO SOLANA ,

(SEP) a cargo de FERNANDO SOLANA ,![]() titular de esa dependencia, texto que fue dirigido a los maestros del

sistema educativo mexicano, a través de su distribución gratuita, y después

editado por la propia Secretaría y el Fondo de Cultura Económica en la

colección denominada "SEP'ochentas

titular de esa dependencia, texto que fue dirigido a los maestros del

sistema educativo mexicano, a través de su distribución gratuita, y después

editado por la propia Secretaría y el Fondo de Cultura Económica en la

colección denominada "SEP'ochentas![]() "

en una edición de bolsillo y de bajo costo, para su venta a un público

amplio.

"

en una edición de bolsillo y de bajo costo, para su venta a un público

amplio.

No podemos

olvidar los textos ya clásicos de John Britton, de David Raby, de Ramón

Eduardo Ruiz, además de los de Mary Kay Vaughan![]() que, desde la mirada de la historiografía norteamericana, hicieron un

gran aporte a la historiografía de la educación mexicana durante las décadas

de 1970 y 1980, al utilizar fuentes y métodos poco utilizados en el análisis

histórico hasta ese momento, además de llevar las discusiones de la historia

de la educación hacia el "debate nacional e internacional acerca de Revolución"

Mexicana (1910-1917) "y el desarrollo del México moderno", utilizaron

"modelos y referentes teóricos entonces en boga".

que, desde la mirada de la historiografía norteamericana, hicieron un

gran aporte a la historiografía de la educación mexicana durante las décadas

de 1970 y 1980, al utilizar fuentes y métodos poco utilizados en el análisis

histórico hasta ese momento, además de llevar las discusiones de la historia

de la educación hacia el "debate nacional e internacional acerca de Revolución"

Mexicana (1910-1917) "y el desarrollo del México moderno", utilizaron

"modelos y referentes teóricos entonces en boga". ![]()

En la década

de 1980 los investigadores de la historia de la educación en México empezaron

a incursionar en la historia social y en la historia regional. El Centro

de Investigaciones Sobre Antropología Social (CIESAS antiguo CISINAH)

y el Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del Centro de Investigaciones

y Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional (IPN))

fueron los pioneros en este campo, a ellos se han ido sumando una buena

cantidad de investigadores e historiadores de la educación en distintas

partes del país, que han tomado la estafeta de la historia social y regional,

sus resultados se pueden apreciar en las memorias de los encuentros

nacionales (e internacionales) de historia de la educación.![]()

En la primera de estas instituciones: el CIESAS, Luz Elena Galván ha coordinado durante once años el Seminario de Investigación Educativa que se ha constituido en un espacio en el que confluyen investigadores educativos de distintas disciplinas, entre ellos los historiadores, es importante resaltar que esta confluencia de investigadores con diferentes formaciones en las ciencias sociales ha enriquecido, en lo particular, el desarrollo de la historia social de la educación, puesto que los distintos temas que se presentan reciben el tratamiento antropológico, sociológico, etnográfico, pedagógico e histórico, entre otros.

En el DIE,

de la misma forma, en la segunda mitad de la década de 1980 se inició

un Seminario sobre la educación socialista en México y la respuesta de

la sociedad en distintas regiones, organizado por Susana Quintanilla y

dirigido por Mary Kay Vaughan (de la Universidad de Chicago en Illinois)![]() , este Seminario abrió las puertas a la historia regional de la educación.

, este Seminario abrió las puertas a la historia regional de la educación.

No se puede

dejar fuera de este proceso la labor desarrollada en algunos estados de

la república: México, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Guanajuato, Morelos

y Puebla entre los más destacados en los que se hace historia de caso,

social y regional; así como la suma de esfuerzos que han constituido los

encuentros nacionales de historia de educación.

Los temas

que se han abordado intentan penetrar a la vida cotidiana de la escuela![]() y de la comunidad, buscan a los actores sociales de la educación: maestros,

alumnos

y de la comunidad, buscan a los actores sociales de la educación: maestros,

alumnos![]() ,

padres de familia, autoridades educativas, civiles, religiosas y militares;

indagan sobre la cultura, mentalidades, lectura y la cultura escritura,

es decir, intentan descubrir la relación que tuvieron los procesos

educativos

,

padres de familia, autoridades educativas, civiles, religiosas y militares;

indagan sobre la cultura, mentalidades, lectura y la cultura escritura,

es decir, intentan descubrir la relación que tuvieron los procesos

educativos![]() con su entorno social.

con su entorno social.

La historia social de la educación en México es un campo de investigación que se fue consolidando durante la década de 1990, cada vez se sumaron más investigadores desde diversas disciplinas de las ciencias humanas a ella, cada bienio participan más ponentes y asistentes en los encuentros nacionales, asimismo, en el Congreso Nacional de Investigación Educativa la historia de la educación ha ganado un espacio por merito propio.

Un área

que ha sido poco estudiada en este campo es la concerniente a la relación

entre educación y su entorno económico, hace falta mucha investigación

acerca de la interacción entre educación y economía, no obstante que gran

parte del discurso, pedagogías![]() y teorías educativas desarrolladas desde finales del siglo XVIII, por

economistas, pedagogos y políticos, tanto a nivel nacional como internacional,

insistieron en que la educación era un factor de importancia primordial

para el desarrollo económico

y teorías educativas desarrolladas desde finales del siglo XVIII, por

economistas, pedagogos y políticos, tanto a nivel nacional como internacional,

insistieron en que la educación era un factor de importancia primordial

para el desarrollo económico![]() de los pueblos.

de los pueblos.

La historia económica de la educación se ha estudiado muy poco. Ello sucede incluso a nivel latinoamericano; los temas en los que se agruparon las mesas de trabajo en el IV Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana celebrado en Santiago de Chile en mayo de 1998, así lo muestran:

- 1.

Historia de las Ideas Educacionales en América

Latina,

- 2. Historia de la Instituciones Educacionales en América Latina,

- 3. Influencia Recíproca entre los Países Latinoamericanos,

- 4. Historia de los Movimientos Socioculturales en Latinoamérica,

- 5. Aplicación del Conocimiento Científico a la Educación,

- 6. Los Protagonistas de la Educación Latinoamericana, y

- 7. Personas e Ideas en el Desarrollo Educativo.

- 2. Historia de la Instituciones Educacionales en América Latina,

1.2. La historia económica y la educación.

A pesar de que los historiadores de la economía, sobre todo los que han reconstruido los procesos de industrialización afirman que la educación es un factor de importancia primordial para que estos procesos se lleven a cabo, no han pasado del nivel teórico.

Douglass

North pionero de la Nueva Historia Económica (New Economic History)![]() norteamericana propone tres factores básicos para que se pueda generar

el desarrollo económico de un país: "el primero es la técnica

norteamericana propone tres factores básicos para que se pueda generar

el desarrollo económico de un país: "el primero es la técnica![]() ;

el segundo es la inversión en la gente

;

el segundo es la inversión en la gente![]() [o la inversión en capital humano]

[o la inversión en capital humano]![]() y el tercero es la eficiencia de la organización económica".

y el tercero es la eficiencia de la organización económica". ![]() Desde el punto de vista de este autor para el buen desarrollo de la técnica

y de la tecnología en un país "se requiere de grandes cantidades de educación

" y añade que son necesarias grandes "inversiones en capital humano".

No obstante que Douglass hace esos planteamientos teóricos en el primer

capítulo del texto denominado: (Teoría, estadística e historia")

Desde el punto de vista de este autor para el buen desarrollo de la técnica

y de la tecnología en un país "se requiere de grandes cantidades de educación

" y añade que son necesarias grandes "inversiones en capital humano".

No obstante que Douglass hace esos planteamientos teóricos en el primer

capítulo del texto denominado: (Teoría, estadística e historia") ![]() ,

en el resto del libro no se hace estudio de la inversión en capital humano

que hubo en los Estados Unidos, como es sabido esta corriente de la historia

económica basa gran parte de sus reconstrucciones históricas en el uso

de información estadística, el autor no ofrece información de alfabetización

,

en el resto del libro no se hace estudio de la inversión en capital humano

que hubo en los Estados Unidos, como es sabido esta corriente de la historia

económica basa gran parte de sus reconstrucciones históricas en el uso

de información estadística, el autor no ofrece información de alfabetización![]() o población escolar.

o población escolar.![]()

La historia norteamericana fue analiza a través de una visión general del desarrollo económico norteamericano, y después por periodos y temas: economía colonial, la expansión norteamericana (1790-1815), industrialización, aceleración del desarrollo económico, la economía sureña, el papel del gobierno, los transportes, la expansión territorial, el gigante industrial, el periodo de las guerras mundiales.

El texto

contiene gráficos (30), mapas (2) y cuadros (23) de estos últimos sólo

uno ofrece datos sobre educación, se denomina: "Comparación internacional

de poblaciones escolares nacionales" en el año de 1850 y ofrece el porcentaje

de estudiantes![]() con respecto a la población total en países de Europa Occidental y los

Estados Unidos con el fin de ofrecer un panorama comparativo, pero el

autor no hace análisis de la información que presenta.

con respecto a la población total en países de Europa Occidental y los

Estados Unidos con el fin de ofrecer un panorama comparativo, pero el

autor no hace análisis de la información que presenta. ![]() Douglass

no analiza el cuadro, ni mucho menos hace una reconstrucción y análisis

de la inversión en la formación de capital humano en los Estados Unidos.

Douglass

no analiza el cuadro, ni mucho menos hace una reconstrucción y análisis

de la inversión en la formación de capital humano en los Estados Unidos.

Los historiadores de la economía en México no han incursionado en la historia de la educación, sus estudios se han centrado en la industrialización, las finanzas, el comercio, los empresarios y las empresas.

Manuel Cazadero

hizo un análisis de las revoluciones industriales, para él han existido

tres revoluciones industriales que a su vez generaron cambios estructurales

en tres ámbitos de la sociedad: a. En la "estructura de innovaciones tecnológicas",

b. "en la estructura global" y c. En la "economía mundial". ![]()

No obstante que Cazadero plantea la idea de que la revolución industrial generó, a escala mundial y de forma gradual:

un conjunto de profundas transformaciones sociales que también revisten carácter estructural y que deben de tener lugar antes y durante la revolución industrial en la sociedad destinada a asimilar la nueva tecnología, haciendo posible internalizarla.

Considera que la educación jugó un papel de gran relevancia en los cambios estructurales globales generados por la revolución industrial, sobre todo en la Segunda Revolución, añade además que:

...el éxito del proceso industrializador habría sido imposible sin el extraordinario impulso que Alemania dio a la educación y al cultivo de la ciencia. Una de las características más importantes del sistema educativo fue el empeño en cuidar su calidad en todos niveles. Así, los presupuestos destinados a educar a la niñez no sólo crecieron a medida que lo hacía la economía, sino que representaban un porcentaje siempre creciente de la riqueza nacional.![[MCT 458]](../../imagenes/mcommnt.gif)

Esa

descripción acerca de la educación no la hace ni para Inglaterra, ni para

Francia, ni para el Japón, o para los Estados Unidos sólo realiza un análisis

del gasto total destinado a educación en el periodo 1969-1970 durante

la Segunda Revolución Industrial, afirma que el objetivo de esta asignación

es "proporcionar a la nueva sociedad industrial los trabajadores lo suficientemente

educados que ésta necesita para existir" y añade que este requisito (la

existencia de fuerza de trabajo instruida) es "innecesario en las etapas

preindustriales e incluso parcialmente necesario durante la Primera Revolución

Industrial", pero en la Segunda es requisito indispensable la existencia

de "obreros dotados [incluso] de estudios superiores a los básicos [como

los] técnicos y científicos con preparación universitaria".

Esa

descripción acerca de la educación no la hace ni para Inglaterra, ni para

Francia, ni para el Japón, o para los Estados Unidos sólo realiza un análisis

del gasto total destinado a educación en el periodo 1969-1970 durante

la Segunda Revolución Industrial, afirma que el objetivo de esta asignación

es "proporcionar a la nueva sociedad industrial los trabajadores lo suficientemente

educados que ésta necesita para existir" y añade que este requisito (la

existencia de fuerza de trabajo instruida) es "innecesario en las etapas

preindustriales e incluso parcialmente necesario durante la Primera Revolución

Industrial", pero en la Segunda es requisito indispensable la existencia

de "obreros dotados [incluso] de estudios superiores a los básicos [como

los] técnicos y científicos con preparación universitaria".

Pero Cazadero

considera que la educación más que un factor de impulso a la Revolución

Industrial fue un efecto generado por los cambios operados en la nueva

estructura industrial. ![]() Aun así dedica poco espacio a la descripción y análisis de los sistemas

educativos como resultado del proceso industrializador.

Aun así dedica poco espacio a la descripción y análisis de los sistemas

educativos como resultado del proceso industrializador.

Uno de los

estudios más recientes acerca de la industrialización en México (publicado

a fines del año de 1997), hace un recorrido desde la época colonial hasta

el siglo XX, es interesante observar como de los siete artículos que forman

el texto, sólo en uno de ellos se hace mención de forma breve a la educación.

Así el libro se compone de materiales que estudian: la manufactura colonial,

la industria en el siglo XIX, el cambio tecnológico durante el porfiriato

(1877-1911), la industria durante la Revolución Mexicana (1910-1917),

la concentración industrial de 1925 a 1940, el periodo 1940-1960 y la

industria de 1950 a 1980. ![]()

En el texto se cuestiona en principio la relación entre la primera y segunda revoluciones industriales y el proceso de industrialización en México, la relación entre estabilidad política y el proceso de desarrollo industrial y la política económica en México. Pero los autores nunca se preguntan acerca de los cambios en la estructura social generados por este proceso y mucho menos por el proceso educativo.

Únicamente

en el artículo de Walther L. Bernecker se hace una pequeña alusión a la

educación como parte del proceso de industrialización durante el siglo

XIX, al afirmarse que: los políticos mexicanos del periodo 1821-1876 buscaban

el progreso "hasta alcanzar la modernidad", de tal forma que "la educación

sería el camino idóneo para construir la nación", para lograr esa meta

"habría que inculcar los conocimientos elementales![]() ,

la alfabetización

,

la alfabetización![]() ,

la aculturación de los indígenas y de las 'masas populares', y valores

éticos que prepararían a la sociedad...", para el autor es de especial

atención "la educación artesanal"

,

la aculturación de los indígenas y de las 'masas populares', y valores

éticos que prepararían a la sociedad...", para el autor es de especial

atención "la educación artesanal"![]() ,

puesto que para él se convirtió en uno de los "intereses centrales de

los proyectos educativos y del fomento de las artes e industrias".

,

puesto que para él se convirtió en uno de los "intereses centrales de

los proyectos educativos y del fomento de las artes e industrias". ![]() Mas no existe una reconstrucción y análisis del proceso educativo y mucho

menos en relación con la economía.

Mas no existe una reconstrucción y análisis del proceso educativo y mucho

menos en relación con la economía.

En el año

de 1989 se llevó a cabo en Valencia, España el X Congreso Internacional

de Historia Económica, dentro de éste se desarrolló la sesión denominada

"A-5: Educación y crecimiento económico desde la Revolución Industrial",

de esta reunión se desprendió el texto editado por Gabriel Tortella que

lleva el mismo título de la sesión. ![]()

El texto es interesante puesto que se integró con trabajos de historiadores económicos que analizaron la relación entre educación y economía, está dividido en los siguientes capítulos:

"Educación, alfabetización y crecimiento económico",

"El rol de la educación en la construcción económica de la Nación",

"Las fallas de la educación técnica y el retraso económico" y,

"Oferta y demanda: el Estado y el sector privado en la educación"

El objetivo

del texto es "contribuir al debate sobre las nuevas investigaciones de

historiadores económicos desde la perspectiva de la larga duración y las

diferencias entre las experiencias nacionales y regionales".![]()

Como se

menciona en el objetivo, los artículos se refieren a distintos países

y regiones: en cuanto a la relación entre educación y desarrollo económico

se presentan los casos de Inglaterra, Japón, Puebla (del que hablaremos

más adelante), Rusia y España. En este apartado los autores intentan encontrar

la correspondencia entre educación y economía: Susan B. Hanley (Japón),

Boris N. Mironov (Rusia) y Clara E. Núñez (España),![]() los tres autores parten de la hipótesis que asegura la existencia de una

relación causal entre educación y economía, en donde la primera es una

variable independiente, es decir, que al mejorar la educación de los individuos

se propicia el crecimiento económico.

los tres autores parten de la hipótesis que asegura la existencia de una

relación causal entre educación y economía, en donde la primera es una

variable independiente, es decir, que al mejorar la educación de los individuos

se propicia el crecimiento económico.

Este mismo supuesto es criticado por Stephen Nicholas al hacer un ensayo de interpretación acerca de la alfabetización y su impacto en la revolución industrial inglesa ("Literacy and the Industrial Revolution"), como se puede apreciar Nicholas es más específico en su estudio, puesto que, sólo se refiere a la revolución industrial, mientras que los otros autores se refieren en general al crecimiento económico propiciado por la alfabetización y la educación en los países que estudian.

Nicholas

parte de la crítica a la teoría del capital humano: la alfabetización

de la población como una inversión en la formación de mano de obra para

la industria, este autor asegura que en Bretaña al momento de su industrialización,

no se debe de tomar a la alfabetización de la mano de obra como una inversión,

tal y como lo planteaba Adam Smith en "La Riqueza de las Naciones", quién

comparaba a "un hombre educado con una máquina de alto costo que reintegra

su costo inicial",![]() pero los resultados de la investigación histórica hacen suponer a Nicholas

que la educación más bien fue un bien de consumo

pero los resultados de la investigación histórica hacen suponer a Nicholas

que la educación más bien fue un bien de consumo![]() ,

en términos económicos una "sociedad desarrollada, puede tener 'mucha

educación' o del mismo modo puede tener 'poca educación', [concluye afirmando

que] más educación formal

,

en términos económicos una "sociedad desarrollada, puede tener 'mucha

educación' o del mismo modo puede tener 'poca educación', [concluye afirmando

que] más educación formal![]() no siempre es mejor", refiriéndose a que no sólo la cantidad de educación

es importante sino también la calidad". Añade que no se debe de olvidar

que la educación es sólo un factor en la creación de la fuerza de trabajo,

puesto que "aparentemente la capacitación en el trabajo

no siempre es mejor", refiriéndose a que no sólo la cantidad de educación

es importante sino también la calidad". Añade que no se debe de olvidar

que la educación es sólo un factor en la creación de la fuerza de trabajo,

puesto que "aparentemente la capacitación en el trabajo![]() y 'aprender haciendo'

y 'aprender haciendo'![]() son métodos alternativos para la adquisición de habilidades por los trabajadores".

son métodos alternativos para la adquisición de habilidades por los trabajadores".

![]()

Nicholas

analiza la información cuantitativa existente acerca de la alfabetización

en Gran Bretaña: el perfil de la alfabetización, los patrones regionales

de alfabetización, la alfabetización y la movilidad regional, los inmigrantes

irlandeses y los niveles de alfabetización![]() en Inglaterra, alfabetización y habilidades.

en Inglaterra, alfabetización y habilidades. ![]()

Acerca del

rol de la educación en la construcción económica de la Nación se presentan

materiales sobre Finlandia (Timo Myllyntaus), Hungría (Ivand Berend),

India (Priyatosh Maitra) y Suecia (Anders Nilsson y Lars Pettersson).

![]()

Myllyntaus

analiza la forma como Finlandia se transformó de una sociedad campesina

tradicional en una economía moderna e industrializada, a través de la

implantación, a partir de la segunda mitad del siglo XIX de un sistema

educativo ![]() que

contemplaba la alfabetización/, la educación primaria,

que

contemplaba la alfabetización/, la educación primaria,![]() la educación secundaria

la educación secundaria![]() y la educación superior. Para concluir, este autor, afirma que la alfabetización

es una "condición necesaria para una industrialización exitosa", pero

añade que "por sí sola no es condición suficiente", para que se dé el

crecimiento económico es necesaria la existencia de un contexto cultural

y socio-político significativos, suficientes en cantidad y calidad para

que propicien el surgimiento de una sociedad industrial moderna.

y la educación superior. Para concluir, este autor, afirma que la alfabetización

es una "condición necesaria para una industrialización exitosa", pero

añade que "por sí sola no es condición suficiente", para que se dé el

crecimiento económico es necesaria la existencia de un contexto cultural

y socio-político significativos, suficientes en cantidad y calidad para

que propicien el surgimiento de una sociedad industrial moderna. ![]()

Berend describe cómo durante los siglos XIX y XX se forjó en Hungría un sistema educativo en todos sus niveles con el que el país fue integrando los elementos de la modernidad e industrialización alcanzada en la segunda mitad del siglo XX.

En el tema

de la educación técnica se abordan los siguientes países: Gran Bretaña

e Inglaterra ![]() (Derek H. Aldcroft y Michael Sanderson) estos dos autores analizan el

proceso educativo de esas regiones durante el siglo XX con mayor énfasis

en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial (1945 hasta la década

de 1980) y concluyen que gran parte de los problemas económicos que sufrieron

la Gran Bretaña e Inglaterra durante este periodo se deben, entre otras,

a las deficiencias en el sistema educativo y, sobre todo, en la educación

técnica, que llevó al país al atraso tecnológico.

(Derek H. Aldcroft y Michael Sanderson) estos dos autores analizan el

proceso educativo de esas regiones durante el siglo XX con mayor énfasis

en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial (1945 hasta la década

de 1980) y concluyen que gran parte de los problemas económicos que sufrieron

la Gran Bretaña e Inglaterra durante este periodo se deben, entre otras,

a las deficiencias en el sistema educativo y, sobre todo, en la educación

técnica, que llevó al país al atraso tecnológico. ![]() Los otros países de los que se habla de la educación técnica en relación

con la economía son: Polonia (Józef Orczyk) y Rusia/URSS (Harley Blazer).

Los otros países de los que se habla de la educación técnica en relación

con la economía son: Polonia (Józef Orczyk) y Rusia/URSS (Harley Blazer).

![]()

Finalmente

el tema acerca de la oferta y la demanda educativa![]() en los sectores estatal y privado se tratan los casos de Buenos Aires,

Argentina, Francia y Corea.

en los sectores estatal y privado se tratan los casos de Buenos Aires,

Argentina, Francia y Corea. ![]()

2. La relación entre educación y economía

2.1.

Educación y proceso económico.

Los textos citados anteriormente nos permiten observar la posible relación entre la educación y la economía, fenómeno que al parecer, tomó mayor importancia a partir de la Revolución Industrial, la economía de mercado y el triunfo del liberalismo como ideología predominante en el llamado mundo occidental, estos procesos generaron una aparente necesidad de población abierta a aceptar más rápidamente los cambios tecnológicos, las transformaciones en las relaciones de producción y en la cultura que en las sociedades anteriores al siglo XVIII.

Por ejemplo:

el proceso de alfabetización![]() se llevó en España casi un siglo, a decir de Clara Eugenia Núñez, de tal

forma, que se logró pasar del umbral a la alfabetización universal

se llevó en España casi un siglo, a decir de Clara Eugenia Núñez, de tal

forma, que se logró pasar del umbral a la alfabetización universal![]() de 1860 a 1930, pero, todavía, en el año de 1901 el sistema educativo

español distaba mucho de tener las características estructurales que le

permitieran abarcar a la mayoría de la población. No existía un organismo

del Estado que se encargara de ella, de tal manera que "la gravedad del

problema escolar variaba entre unas regiones y otras debido [...] a la

distinta capacidad de financiación de los municipios locales", la solución

consistió en la creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas

Artes en 1901 que tendría asignados fondos generales del Estado para su

distribución a las distintas regiones y provincias del país.

de 1860 a 1930, pero, todavía, en el año de 1901 el sistema educativo

español distaba mucho de tener las características estructurales que le

permitieran abarcar a la mayoría de la población. No existía un organismo

del Estado que se encargara de ella, de tal manera que "la gravedad del

problema escolar variaba entre unas regiones y otras debido [...] a la

distinta capacidad de financiación de los municipios locales", la solución

consistió en la creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas

Artes en 1901 que tendría asignados fondos generales del Estado para su

distribución a las distintas regiones y provincias del país. ![]() Curiosamente en la creación de la Secretaría de Educación Pública mexicana

en 1921 se argumentó una situación similar.

Curiosamente en la creación de la Secretaría de Educación Pública mexicana

en 1921 se argumentó una situación similar.

Las investigaciones

de Núñez para España, la llevaron a encontrar la existencia de una fuerte

regionalización en las tasas de alfabetización, que coincidían con los

procesos de desarrollo económico de las provincias y regiones de ese país.

En primer lugar las pautas de alfabetización entre la población rural

y urbana se encuentran a favor de la segunda gracias a la mayor concentración

"en los núcleos urbanos" de actividades que requieren de comunicaciones

escritas, como el "comercio o la administración". ![]()

Dentro de

ello, se dan una serie de "pautas regionales y provinciales", puesto que

la transición hacia la alfabetización universal![]() no "fue uniforme en toda la península",

no "fue uniforme en toda la península",![]() la "submeseta" norte se alfabetizó más rápido que la sur y, en apariencia,

esos niveles de alfabetización diferenciada poseen una fuerte relación

con la actividad económica. En la submeseta norte se encuentran las regiones

más industrializadas de España como Vizcaya y Barcelona; algunas que se

habían distinguido como centros comerciales: Cádiz, la propia Barcelona,

Madrid y Santander. "La relación entre atraso económico y analfabetismo

parece aún más evidente, como pone de manifiesto la escasísima alfabetización

del sureste peninsular".

la "submeseta" norte se alfabetizó más rápido que la sur y, en apariencia,

esos niveles de alfabetización diferenciada poseen una fuerte relación

con la actividad económica. En la submeseta norte se encuentran las regiones

más industrializadas de España como Vizcaya y Barcelona; algunas que se

habían distinguido como centros comerciales: Cádiz, la propia Barcelona,

Madrid y Santander. "La relación entre atraso económico y analfabetismo

parece aún más evidente, como pone de manifiesto la escasísima alfabetización

del sureste peninsular". ![]()

Núñez encontró

que esta relación se dio en otros países europeos como Italia en donde

el norte "más adelantado económicamente, con una industria y agricultura",

tenía a la mayoría de su población alfabetizada, mientras que en el sur

el atraso económico era ancestral y "lo era también por su baja alfabetización".

![]()

A la par

con la regionalización de la alfabetización y su relación con el desarrollo

económico Núñez encontró que se deben de estudiar las diferencias existentes

entre la alfabetización masculina y la femenina. La masculina se ajustó

a pautas más regionales que la femenina, "aparentemente los hombres sabían

leer y escribir en mayor número en aquellas zonas que habían experimentado

una cierta prosperidad económica", como en Castilla la Vieja o el puerto

de Santander. Y en las regiones en donde se estaba efectuando el proceso

de industrialización (Cataluña y el País Vasco) "la difusión de la alfabetización

entre la población masculina fue más rápida". ![]()

La menor

alfabetización de la mujer pudo generar en España un conflicto entre dos

sistemas culturales distintos, "el tradicional" que descansaba en una

población mayoritariamente analfabeta y "anclada en un pasado estático":

la femenina". En el otro extremo estaba el "moderno" representado por

una población masculina que tenía mayores facilidades de acceso a la alfabetización.

Este conflicto aparentemente se reflejó en el proceso de desarrollo económico.

![]()

Jorge Padua

analizó los resultados de la educación en América latina desde otro punto

de vista. ![]() Este autor tomó el analfabetismo en esa región del Continente como piedra

angular de su estudio, poniendo en el tablero de la discusión la existencia

de otros factores que están presentes en los procesos de alfabetización

de la población, así como el impacto que ello tiene en la economía. Dichos

factores corresponden a la estructura socio-económica, los elementos culturales

y los sistemas de producción imperantes en un país o región.

Este autor tomó el analfabetismo en esa región del Continente como piedra

angular de su estudio, poniendo en el tablero de la discusión la existencia

de otros factores que están presentes en los procesos de alfabetización

de la población, así como el impacto que ello tiene en la economía. Dichos

factores corresponden a la estructura socio-económica, los elementos culturales

y los sistemas de producción imperantes en un país o región.

El estudio de Padua va de lo general a lo particular: inicia con un "diagnóstico general" del área (Latinoamérica) que le permite observar tendencias y establecer modelos de comportamiento en cuanto a la escolarización, el alfabetismo, el analfabetismo y la diferenciación por sexo de estos dos últimos rubros. Para tomar después tres casos y compararlos entre ellos: Argentina, Perú y México.

De manera tal, que pone de manifiesto que los procesos de escolarización y alfabetización en América latina han estado directamente relacionados con fenómenos demográficos, económicos, sociales y culturales. En tanto la distinción social, es importante resaltar las diferentes oportunidades de acceso al sistema escolarizado que se tienen dependiendo de la clase social a la que se pertenezca, así:

Varios países han mantenido sus tasas [de escolarización] relativamente estacionarias, particularmente Nicaragua, Haití, Honduras, Guatemala, Bolivia y El Salvador. Es decir, la situación educacional en cuanto a la penetración al sistema parece no haber cambiado sustantivamente para las distintas generaciones lo que hace pensar que la escolarización es fuertemente dependiente de la estructura de clases, de factores ecológicos y de la producción. En otros términos, perecería que la asistencia a la escuela es un fenómeno de las clases altas y medias altas urbanas.![[MCT 482]](../../imagenes/mcommnt.gif)

Aunado a la pertenencia a la clase social está la distribución espacial de la población y la distinción étnica, elemento este último que no ha estado presente en los estudios sobre el analfabetismo en Europa, pero en Latinoamérica es de suma importancia tomarlo en cuenta como una limitante para tener acceso al sistema educativo, por lo que, la población urbana se ve más beneficiada que la rural, no obstante, es importante añadir que en las ciudades también existen sectores sociales marginados de todo acceso a la educación:

De los actores sociales, son quizá las clases medias urbanas y las clases altas tradicionales las que ejercen mayor presión sobre el sistema educacional. Las primeras [...] por su influencia como grupo de presión por su predominio entre los que manejan el sistema (maestros, planificadores, funcionarios); las segundas por la gran resistencia abierta o solapada, consciente o inconsciente, organizada o espontánea, contra las tendencias e innovaciones.![[MCT 483]](../../imagenes/mcommnt.gif)

En tanto

las clases campesinas y los distintos grupos étnicos no pueden ejercer

presión sobre las autoridades políticas y educativas, por lo que, "la

oferta educacional cuando existe es mínima y de muy baja calidad. De ahí

su marginación y las altas tasas de analfabetismo". ![]()

El tercer factor que incide sobre la alfabetización y la escolarización en América latina son los sistemas de producción altamente desiguales en esta región. Latinoamérica conoce las grandes urbes con una infraestructura de servicios, comercial e industrial impresionante, con sus grandes contrastes en la distribución de la riqueza en donde se impone la necesidad de contar con elementos educativos en todos los niveles, desde el primario hasta el superior.

En contra parte, el campo latinoamericano, en gran medida, está sumergido en una agricultura de subsistencia, que no requiere de grandes conocimientos, ni técnicas innovadoras por lo que, la demanda educacional disminuye. Padua encontró que en la Argentina:

Las zonas de alta alfabetización, correspondientes a Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz y Tierra del Fuego, representan tanto a la zona rica en tierras húmedas de la pampa central-este, trigueras y ganaderas de alto rendimiento y de alta concentración industrial, cuando al extremo sur, de escasa población, con distribución de la tierra predominantemente en latifundios, con núcleos proporcionalmente importantes de población de origen alemán e inglés, y mano de obra migrante temporaria de origen chileno: en este sector, no sólo la población indígena está más aislada, sino además en un proceso de franca extinción (el analfabetismo es más alto).![[MCT 485]](../../imagenes/mcommnt.gif)

Esto significa

que puede existir alguna relación entre economía y educación, puesto que

los sistemas educativos evolucionan a la par del desarrollo económico

alcanzado por un país o región, en este caso la educación sería un "efecto

de la economía", así esto explicaría porque las naciones pobres no pueden

salir de su condición sólo con un rápido e intenso desarrollo de sus sistemas

educativos. ![]() Latapí encontró una correspondencia entre el Producto Nacional Bruto (PNB)

y el gasto en educación: los "países más ricos gastan una mayor proporción

de su PNB en educación que países menos ricos", en 1966 los Estados Unidos

gastaban el 10% de su PNB contra el 3% o menos que dedicaban los latinoamericanos.

Latapí encontró una correspondencia entre el Producto Nacional Bruto (PNB)

y el gasto en educación: los "países más ricos gastan una mayor proporción

de su PNB en educación que países menos ricos", en 1966 los Estados Unidos

gastaban el 10% de su PNB contra el 3% o menos que dedicaban los latinoamericanos.

![]()

En el mismo

sentido, la educación condicionaría a la economía, existen múltiples factores

de la educación que inciden sobre la economía, por lo menos, en tres de

los elementos de la producción: capital, trabajo y tecnología. El capital

no es un bien que se genere por sí mismo, para ser producido necesita

de la acción del hombre. La fuerza de trabajo entre mejor calificada y

especializada esté, su actuación en el mercado de trabajo será más provechosa,

las economías modernas necesitan echar mano de una fuerza de trabajo "diversificada

y diferenciada por sectores y ramas económicas", así vemos transformarse

a los oficios, ocupaciones y profesiones, del mismo modo que vemos desaparecer

a los que no se pueden adaptar a los cambios que imponen los procesos

de innovación científica y tecnológica. ![]()

La tecnología:

el progreso tecnológico se sirve desde el siglo XIX en gran medida de

los avances y descubrimientos en la investigación científica y en la enseñanza

superior. ![]() De tal forma que los tres factores (capital, trabajo y tecnología) dependen

en un alto grado de una población con distintos grados educativos que

van desde la instrucción elemental hasta la educación superior.

De tal forma que los tres factores (capital, trabajo y tecnología) dependen

en un alto grado de una población con distintos grados educativos que

van desde la instrucción elemental hasta la educación superior.

Analizar la relación existente entre educación y economía conlleva algunas dificultades, hasta ahora podemos estar de acuerdo en que son dos variables que están intensamente relacionadas en los procesos sociales, pero dilucidar "cual es dependiente y cual independiente" es el problema que esta en el fondo de la discusión. Esto se debe, como vimos en los planteamientos de Latapí, a que la educación es un factor ambivalente, es decir, que es un "bien de inversión y un bien de consumo" a un mismo tiempo:

Como bien de inversión, la educación se convierte en una variable independiente, o explicativa, en el proceso de modernización económica. No cabría distinguirla, en este caso, de las inversiones en capital físico porque se pretende mejorar la calidad productiva del ser humano, y no, por ejemplo, la de una finca agrícola. Como bien de consumo, sin embargo, la educación es función, entre otros del nivel de desarrollo alcanzado. En términos generales, cuanto mayor sea el nivel de renta de una determinada sociedad, mayor será su consumo en educación.![[MCT 490]](../../imagenes/mcommnt.gif)

Para Clara

E. Núñez la educación es claramente una variable independiente, puesto

que en las sociedades en donde existe una menor alfabetización de la población

es "menor el componente de consumo que el de inversión", por lo que, la

educación como tal se comporta en mayor medida como una "variable independiente"

que como una variable dependiente y, por consiguiente, en una variable

"explicativa". ![]()

Esta historiadora piensa que la educación permite mejorar las habilidades y capacidades productivas del ser humano y, por ende, su repercusión en los sectores productivos y de servicios se dejarán sentir ampliamente.

Es de todos

nosotros conocida la destrucción de centros urbanos, plantas industriales,

infraestructura de comunicaciones y transportes, así como, las incalculables

pérdidas humanas causadas por la acción devastadora de los distintos ejércitos,

durante la Segunda Guerra Mundial, a grado tal, que la recuperación tan

acelerada no se puede explicar únicamente por las inyecciones de capital

del Plan Marshall norteamericano, sino que, a decir de Gabriel Tortella,

en gran parte se debió gracias al excedente de población alfabetizada

con que se contaba![]() -habría que preguntarse si para el Japón se una situación similar.

-habría que preguntarse si para el Japón se una situación similar.

A esa acumulación

de población alfabetizada se le ha denominado capital humano: capital

porque es un recurso sobre el cual se invierte para generar mejores satisfactores

a futuro y humano porque precisamente son los seres humanos quien reciben

la educación, así esta última, se convierte en la "forma más frecuente

de inversión en capital humano".![]()

En apariencia,

entonces, la educación y la alfabetización, es decir, la formación de

capital humano facilitan la adopción de "avances tecnológicos en la agricultura

y en la industria", así como la modernización de los "sectores comercial

y financiero" de una sociedad. ![]() La necesidad que tienen los sectores productivos y de servicios de mano

de obra educada es generada por el "incremento de las bases científicas

para realizar los avances tecnológicos" a partir del siglo XIX. Recordemos

que las innovaciones tecnológicas en las primeras fases de la Revolución

Industrial se realizaron sobre la marcha, esto es, sin más conocimiento

que el que daba la observación y la práctica cotidiana en el uso de la

maquinaria.

La necesidad que tienen los sectores productivos y de servicios de mano

de obra educada es generada por el "incremento de las bases científicas

para realizar los avances tecnológicos" a partir del siglo XIX. Recordemos

que las innovaciones tecnológicas en las primeras fases de la Revolución

Industrial se realizaron sobre la marcha, esto es, sin más conocimiento

que el que daba la observación y la práctica cotidiana en el uso de la

maquinaria.![]()

No obstante

lo anterior, no se debe de ver a la habilidad de leer y escribir de la

fuerza de trabajo como un elemento "mágico" que inicie el desarrollo económico

en cualquier sociedad, está claro que la "alfabetización es una condición

necesaria para la industrialización, pero no es la única", se deben de

conjuntar con ella una serie de elementos sociales, políticos y culturales

que propicien el tan ansiado desarrollo económico. ![]() Hasta ahora, parecen confundirse dos procesos sobre los que la educación

repercute favorablemente, ellos son: el desarrollo económico y la Revolución

Industrial.

Hasta ahora, parecen confundirse dos procesos sobre los que la educación

repercute favorablemente, ellos son: el desarrollo económico y la Revolución

Industrial.

En cuanto

al primer elemento: la generación del desarrollo económico, se supone

que la alfabetización de la población permite generar los cambios estructurales

necesarios para que el crecimiento económico acelerado pueda convertirse

en desarrollo, al incidir en la aceptación y adopción de innovaciones

técnicas, de nuevas formas de organización del trabajo y facilitar la

formación de sistemas bancarios y financieros modernos. Durante el siglo

diecinueve la población analfabeta europea era más renuente a utilizar

documentos fiduciarios como el "papel moneda, los depósitos bancarios,

o las letras de cambio", del mismo modo que, la población alfabetizada

mostraba "mayores habilidades empresariales, comerciales, de mercadotecnia

y mayor adaptabilidad a la movilidad geográfica y social". ![]()

En

tanto, la Revolución Industrial depende de la cantidad y calidad de la

fuerza de trabajo, que, además, esté aglutinada en áreas específicas a

través de los procesos de urbanización; de la calidad educativa dependerán

las habilidades que la mano de obra tenga para desarrollar distintos trabajos.

En

tanto, la Revolución Industrial depende de la cantidad y calidad de la

fuerza de trabajo, que, además, esté aglutinada en áreas específicas a

través de los procesos de urbanización; de la calidad educativa dependerán

las habilidades que la mano de obra tenga para desarrollar distintos trabajos.

![]() Los viejos oficios desaparecieron paulatinamente para dar paso a la formación

de "un proletariado diferenciado", conocedor de nuevos oficios y nuevas

profesiones como la ingeniería, incluso se formó una "elite de trabajadores

alfabetizados: capataces, oficiales y mecánicos", surgió, también, un

sector de operarios "subalfabetizados"

Los viejos oficios desaparecieron paulatinamente para dar paso a la formación

de "un proletariado diferenciado", conocedor de nuevos oficios y nuevas

profesiones como la ingeniería, incluso se formó una "elite de trabajadores

alfabetizados: capataces, oficiales y mecánicos", surgió, también, un

sector de operarios "subalfabetizados"![]() para el manejo de algunos equipos e, incluso, hubo algunas ocupaciones

para las que no fue "esencial la alfabetización".

para el manejo de algunos equipos e, incluso, hubo algunas ocupaciones

para las que no fue "esencial la alfabetización". ![]()

Las evidencias históricas muestran la posible existencia de una correlación entre economía y educación, es decir, que son dos procesos -el económico y el educativo- dependientes el uno del otro y se ha llegado a pensar que la variable independiente podría ser la educación, por lo que cabría esperar que una alfabetización alta de la población sería un elemento causal de un crecimiento económico fuerte o, incluso, motivar el desarrollo económico. Pero la educación es un factor fundamental para la economía, mas no el único.

La teoría

indica que la educación propicia un entorno cultural favorable a la adopción

de la tecnología y los cambios en los sistemas productivos favoreciendo

el crecimiento económico, es decir, que "la ignorancia o el atraso educativo

de la población es un poderoso obstáculo al desarrollo económico de un

determinado país al dificultar su especialización". ![]() Por lo que, algunos estudiosos de la economía han empezado a considerar

no sólo al capital físico, sino también al capital humano como un elemento

que contribuye al crecimiento económico. Educar a la población supone

mejorar sus habilidades y capacidades de trabajo, por lo tanto supone

también una mejora en la productividad individual y colectiva.

Por lo que, algunos estudiosos de la economía han empezado a considerar

no sólo al capital físico, sino también al capital humano como un elemento

que contribuye al crecimiento económico. Educar a la población supone

mejorar sus habilidades y capacidades de trabajo, por lo tanto supone

también una mejora en la productividad individual y colectiva.

Para Clara Eugenia Núñez la educación:

...contribuye no sólo a mejorar el grado de especialización de la mano de obra y, por tanto, su productividad, sino también a hacerla más receptiva a las necesidades de una economía en continua evolución y más proclive a desarrollar y adoptar las ideas, técnicas y productos que contribuyen a la modernización económica.![[MCT 501]](../../imagenes/mcommnt.gif)

De acuerdo con esas teorías, para Núñez, existen tres formas de analizar la relación entre educación y crecimiento económico, a saber:

a. Tasa de alfabetización

b. Relación entre alfabetización y renta

c. Diferencial sexual de la alfabetización

Esta autora

afirma que la tasa de alfabetización es un indicador adecuado del nivel

educativo de la población porque es el producto mismo del proceso educativo

y es, también, un indicador de la formación del capital humano. ![]()

La relación

entre la alfabetización y la renta representan la interacción que se efectúa

entre el "stock educativo y nivel de desarrollo", y el diferencial sexual

de la alfabetización "permite concluir que una distribución equilibrada

del stock educativo en ambos sexos es clave para el proceso de desarrollo

económico". ![]() Puesto que la alfabetización de la mujer mejora la calidad de la familia

al tener un impacto en "las tasas de fertilidad, mortalidad infantil e

incluso sobre la escolarización de los niños y su nivel de rendimiento

en la escuela".

Puesto que la alfabetización de la mujer mejora la calidad de la familia

al tener un impacto en "las tasas de fertilidad, mortalidad infantil e

incluso sobre la escolarización de los niños y su nivel de rendimiento

en la escuela". ![]()

Kaser ![]() realizó series temporales, con información a partir de 1850, entre el

Producto Nacional Bruto (PNB, también conocido como PIB) y cinco indicadores

educativos: Tasas de escolarización; relación entre estudiantes de primaria,

secundaria y educación superior. Relación alumno / profesor; gasto total

por alumno en los tres niveles educativos (primario, secundario y superior),

y sueldo de los profesores como porcentaje del PNB per capita, para algunos

países industrializados.

realizó series temporales, con información a partir de 1850, entre el

Producto Nacional Bruto (PNB, también conocido como PIB) y cinco indicadores

educativos: Tasas de escolarización; relación entre estudiantes de primaria,

secundaria y educación superior. Relación alumno / profesor; gasto total

por alumno en los tres niveles educativos (primario, secundario y superior),

y sueldo de los profesores como porcentaje del PNB per capita, para algunos

países industrializados. ![]() Kaser tomó en cuenta el desfase temporal entre la edad escolar y

la "edad modal de entrada en la fuerza laboral"

Kaser tomó en cuenta el desfase temporal entre la edad escolar y

la "edad modal de entrada en la fuerza laboral"![]() y llegó a la conclusión de que a "niveles similares de PNB, per capita,

cuanto mayor sea el número de niños actualmente en la escuela, mayor será

la tasa de crecimiento del PNB durante el decenio siguiente".

y llegó a la conclusión de que a "niveles similares de PNB, per capita,

cuanto mayor sea el número de niños actualmente en la escuela, mayor será

la tasa de crecimiento del PNB durante el decenio siguiente". ![]()

El desfase

temporal permite obtener un coeficiente de determinación seguro al correlacionar

alfabetización y renta. El "mejor ajuste" fue el encontrado por Núñez

"con un desfase de 35 años [...] aproximadamente" equivalente "a la vida

activa de un trabajador adulto". ![]() Por ello es que los países subdesarrollados que han tenido crecimiento

económico se han visto "presionados a mejorar sus niveles de educación"

buscando erradicar el analfabetismo lo más pronto posible.

Por ello es que los países subdesarrollados que han tenido crecimiento

económico se han visto "presionados a mejorar sus niveles de educación"

buscando erradicar el analfabetismo lo más pronto posible.

La distribución

regional y el diferencial sexual de la tasa de alfabetización permiten

obtener un grado de representatividad mayor de los impactos de la alfabetización

en la economía, así por ejemplo: en la España del siglo XIX "la sustitución

del modelo familiar tradicional al moderno pudo verse entorpecida por

el bajo nivel de alfabetización de la mujer". ![]() Desde este punto de vista, la "alfabetización de la mujer" tiene impacto

en el desarrollo económico al mejorar la calidad de la población, reduce

el tamaño de la familia y amplía los niveles de salud e higiene en el

hogar.

Desde este punto de vista, la "alfabetización de la mujer" tiene impacto

en el desarrollo económico al mejorar la calidad de la población, reduce

el tamaño de la familia y amplía los niveles de salud e higiene en el

hogar. ![]()

Núñez pudo

apreciar una fuerte "consistencia" en los resultados que obtuvo al "correlacionar

renta y alfabetización" cuando tomó en cuenta el diferencial sexual que

afecta a la segunda variable y con la aplicación del desfase temporal

que oscila entre los 15 y 35 años para que una "determinada acumulación

de capital humano tenga efectos sobre la economía del país en cuestión".

![]()

3. Educación y economía en la historia mexicana.

Como

hemos visto a lo largo del presente ensayo los objetivos de la educación

han variado en el transcurso del tiempo, durante la época medieval la

tarea de educar se centraba en la enseñanza del culto religioso y la catequización

de la población, básicamente se dirigía a los hijos de la nobleza y de

los gobernantes. Por lo que, no se veía una relación directa entre educación

y economía, la alfabetización de la población era restringida, hasta principios

del siglo XVIII, pocas sociedades podían presumir de tener más del 30%

de su población alfabetizada, ello no era necesario a los ojos de los

gobernantes de los distintos imperios y reinos. En algunos casos los niños

y jóvenes eran enviados a los talleres de oficios como aprendices, se

firmaba un contrato en el que se especificaban las condiciones de trabajo

y pago del niño o joven, además, de recibir instrucción en el oficio hasta

alcanzar el rango de oficial y, en ocasiones, también se le enseñaba a

leer y escribir.

Como

hemos visto a lo largo del presente ensayo los objetivos de la educación

han variado en el transcurso del tiempo, durante la época medieval la

tarea de educar se centraba en la enseñanza del culto religioso y la catequización

de la población, básicamente se dirigía a los hijos de la nobleza y de

los gobernantes. Por lo que, no se veía una relación directa entre educación

y economía, la alfabetización de la población era restringida, hasta principios

del siglo XVIII, pocas sociedades podían presumir de tener más del 30%

de su población alfabetizada, ello no era necesario a los ojos de los

gobernantes de los distintos imperios y reinos. En algunos casos los niños

y jóvenes eran enviados a los talleres de oficios como aprendices, se

firmaba un contrato en el que se especificaban las condiciones de trabajo

y pago del niño o joven, además, de recibir instrucción en el oficio hasta

alcanzar el rango de oficial y, en ocasiones, también se le enseñaba a

leer y escribir. ![]()

No obstante,

en la Europa occidental los sistemas educativos se empezaron a desarrollar

desde el siglo XVI, "aproximadamente entre 1550 y 1650 se había producido

en Inglaterra, incluso antes de la Revolución Industrial, una auténtica

revolución educativa, alrededor de 1660 cerca de la mitad de los jóvenes

de ese país sabían leer y escribir". ![]()

A partir de entonces, los reyes y soberanos impulsaron la creación de sistemas educativos, encontramos que a lo largo del siglo XVIII: Francia, Austria, Suecia, la Rusia Zarista y, como se vio, Inglaterra fueron los países que más fuertemente impulsaron la creación de sistemas educativos. En los recién independizados Estados Unidos de Norteamérica (1776) sus políticos más prominentes como Jefferson y Lincoln estimaban necesaria la educación de la población.

Para el siglo XIX, la corriente se extendió hacia los países de Europa del este, a las nuevas repúblicas latinoamericanas y hasta el Japón, pero la situación era muy distinta durante este siglo, mientras que, para los nuevos países de América y los europeos orientales la cuestión era iniciar los sistemas educativos, tratar de abatir los altos niveles de analfabetismo y lograr poner los sistemas educativos al servicio de la economía; las potencias de Europa occidental y los Estados Unidos trabajaban en el fomento de la ciencia y la tecnología a través de sus sistemas de educación superior.

Como se

mencionó líneas atrás en México casi no existen investigaciones históricas

que relacionen a la educación con la economía, podemos citar a Jorge Padua,

Mary Kay Vaughan, María de los Angeles Rodríguez y Dorothy Tank. ![]() Desde

la teoría económica Ignacio Llamas desarrolló una investigación en la

que evaluó la relación entre la educación y el mercado de trabajo en México.

Desde

la teoría económica Ignacio Llamas desarrolló una investigación en la

que evaluó la relación entre la educación y el mercado de trabajo en México.

![]()

Padua propone seis líneas de investigación alrededor del problema educación-industrialización-cambio tecnológico:

- 1.

Los incrementos en la producción y en la productividad

están estrechamente asociados a la dinámica de la tecnología y de los

cambios tecnológicos que ocurren en el interior del aparato productivo.

- 2. Las estrategias de maximización de rendimientos y eficiencia generalizada en la explotación de recursos y en la organización del trabajo, requieren del uso efectivo de habilidades técnicas a todos los niveles del sistema de producción.

- 3. Las fases de desarrollo asociadas al crecimiento y al fortalecimiento de actividades productivas a gran escala, requieren tanto de reacomodamientos en la estructura de la economía, como de una fuerza de trabajo con calificaciones y habilidades técnicas especificas.

- 4. La educación formal e informal

es un agente clave e imposible de evadir en el logro de los procesos

de transformación.

es un agente clave e imposible de evadir en el logro de los procesos

de transformación.

- 5. Las estrategias de industrialización, ya sea en sectores intensivos en mano de obra, intensivos en capital, o intensivos en tecnología y mano de obra con altos grados de calificación, requieren de estrategias educativas distintas, en un plano general y no simplemente a niveles de diversificación de la oferta.

- 6. La dinámica global de estos procesos requiere de marcos institucionales que haga de la utilización de estas nuevas estrategias algo con sentido y beneficio tangibles a los principales agentes involucrados en el proceso global de transformación."

![[MCT 516]](../../imagenes/mcommnt.gif)

- 2. Las estrategias de maximización de rendimientos y eficiencia generalizada en la explotación de recursos y en la organización del trabajo, requieren del uso efectivo de habilidades técnicas a todos los niveles del sistema de producción.

Estas propuestas se constituyeron en la guía de investigación de Padua, que lo llevaron a iniciar con una visión general del proceso educativo mexicano para después tomar el caso particular de Las Truchas.

El texto inicia con un el planteamiento acerca de la educación y desarrollo, las teorías del desarrollo y el papel de la educación en el progreso, para desembocar en el sistema educacional mexicano. Después da la ubicación geográfica de la zona conurbada de la desembocadura del Río Balsas: el desarrollo industrial, la estructura y dinámica de la población, el sistema de educación formal y la micro región de Lázaro Cárdenas.

Por su parte,

Mary Kay Vaughan hizo una investigación para el caso poblano durante el

porfiriato, tratando de relacionar el crecimiento económico con la alfabetización![]() .Vaughan

encontró un estancamiento en la alfabetización masculina de ese estado

entre 1895 y 1910, pasó del 17 al 22%, fenómeno para el que encuentra

explicación por los "bajos niveles de demanda de mano de obra alfabetizada

en la agricultura y la industria",

.Vaughan

encontró un estancamiento en la alfabetización masculina de ese estado

entre 1895 y 1910, pasó del 17 al 22%, fenómeno para el que encuentra

explicación por los "bajos niveles de demanda de mano de obra alfabetizada

en la agricultura y la industria", ![]() postura que se acentuó por un "estancamiento en la producción de granos

y textiles, después de 1900, con la pobreza de las villas agrarias. Estos

factores fortalecieron la resistencia socio-cultural a la adquisición

de la alfabetización".

postura que se acentuó por un "estancamiento en la producción de granos

y textiles, después de 1900, con la pobreza de las villas agrarias. Estos

factores fortalecieron la resistencia socio-cultural a la adquisición

de la alfabetización". ![]() Otro fenómeno que percibió, esta autora, fue una alfabetización femenina

mayor que la masculina en gran parte del estado, debido, a la apertura

de escuelas para mujeres, a la penetración mercantil y a cambios culturales

en la percepción del papel de la mujer en la familia y la sociedad.

Otro fenómeno que percibió, esta autora, fue una alfabetización femenina

mayor que la masculina en gran parte del estado, debido, a la apertura

de escuelas para mujeres, a la penetración mercantil y a cambios culturales

en la percepción del papel de la mujer en la familia y la sociedad. ![]()

Para encontrar

la relación entre alfabetización, escolarización y crecimiento económico

entre 1895 y 1910 dividió al estado en cuatro regiones que "reflejan su

geografía, comercio y producción utilizando los censos nacionales de 1895,

1900 y 1910. De los cuales tomó la información sobre alfabetización y

escolaridad (inscripción, escuelas y gasto), así como los indicadores

económicos (propiedad, población económicamente activa en agricultura,

porcentaje de enganchados como peones acacillados, crecimiento poblacional,

inmigración e ingresos municipales. ![]()

Estas cuatro

regiones son: El Corredor Central; la Región de las Haciendas; la Frontera

Norte y la Frontera Sur. El Corredor Central de Puebla ![]() fue la región que tuvo más penetración comercial, no obstante, experimento

una "declinación en la

fue la región que tuvo más penetración comercial, no obstante, experimento

una "declinación en la  escolarización

escolarización![]() y alfabetización masculina" que se emparenta con "la caída de la producción

textil", un proceso inflacionario y "el empobrecimiento de las comunidades

agrarias", mientras la alfabetización masculina descendió, la femenina

aumentó entre 1895 y 1910. La relación entre economía y educación se acentúa

en esta región, por ejemplo, Huejotzingo era el distrito de la Región

Central más alfabetizado, también, era uno de los más ricos gracias a

su alta producción en haciendas graneleras, pulqueras y en la industria

textil. En el periodo de 1895 a 1900, la alfabetización se incrementó,

pero de 1900 a 1910 la tendencia se revirtió, debido al empobrecimiento

de los pequeños agricultores, el estancamiento en la industria textil

y la inmigración de población analfabeta,

y alfabetización masculina" que se emparenta con "la caída de la producción

textil", un proceso inflacionario y "el empobrecimiento de las comunidades

agrarias", mientras la alfabetización masculina descendió, la femenina

aumentó entre 1895 y 1910. La relación entre economía y educación se acentúa

en esta región, por ejemplo, Huejotzingo era el distrito de la Región

Central más alfabetizado, también, era uno de los más ricos gracias a

su alta producción en haciendas graneleras, pulqueras y en la industria

textil. En el periodo de 1895 a 1900, la alfabetización se incrementó,

pero de 1900 a 1910 la tendencia se revirtió, debido al empobrecimiento

de los pequeños agricultores, el estancamiento en la industria textil

y la inmigración de población analfabeta,![]() abatiendo las tasas de alfabetización y escolarización.

abatiendo las tasas de alfabetización y escolarización. ![]()

En la Región

de Central de las Haciendas ![]() se dio una "lenta declinación de la alfabetización", que fue más grave

entre la población femenina, al mismo tiempo, la región se caracterizó

por su "alta pobreza" y estancamiento productivo. Por ejemplo, la escolaridad

bajo y la pobreza generó "desurbanización, fractura de la estructura ocupacional,

decrecimiento poblacional y caída de los salarios agrícolas", así la población

con mayor escolarización emigró hacia otras regiones del estado.

se dio una "lenta declinación de la alfabetización", que fue más grave

entre la población femenina, al mismo tiempo, la región se caracterizó

por su "alta pobreza" y estancamiento productivo. Por ejemplo, la escolaridad

bajo y la pobreza generó "desurbanización, fractura de la estructura ocupacional,

decrecimiento poblacional y caída de los salarios agrícolas", así la población

con mayor escolarización emigró hacia otras regiones del estado. ![]()

En las Fronteras

Norte y Sur, al contrario de lo sucedido en las regiones centrales, se

experimentó un incremento "sustancial" de la alfabetización, tanto masculina,

como femenina, incremento para el que Vaughan encontró correlación con

el crecimiento económico de las regiones, pero, al relacionar la alfabetización

con la "diversificación ocupacional" encontró un "impacto negativo" en

los enclaves industriales, puesto que permitieron la inmigración de población

analfabeta y el empobrecimiento de los pueblos que oponían una resistencia

cultural a la alfabetización.![]()

![]()

Los ingenios

azucareros en los distritos de Acatlán, Chiautla, Tehuacán y Matamoros

(productores de caña y ron) necesitaban de grandes cantidades de fuerza

de trabajo y motivaban el incremento de la alfabetización a través de

urbanización, comercialización y diversificación ocupacional. En Acatlán

el ingenio no había "modernizado sus procesos industriales", por lo que

las tasas de alfabetización se mantuvieron estables en ese distrito. ![]()

Vaughan concluye que en el estado de Puebla la alfabetización de 1895 es un buen indicador del ingreso de 1910. Pero no es un buen indicador del crecimiento de la propiedad, la población, la inmigración, la caída de la producción agrícola y la disminución de los trabajadores agrícolas.

Entre 1895

y 1910, el corredor central y los distritos de haciendas, las regiones

más alfabetizadas en 1895, sufrieron un retraso económico. Mientras que

en las regiones fronterizas, con poca alfabetización en 1895, su crecimiento

fue acompañado por un ascenso de la alfabetización en función de la escolaridad,

inmigración de población alfabeta y la diversificación de las ocupaciones.

![]()

Finaliza

argumentando que el caso de Puebla "puede servir para ilustrar" ciertas

teorías acerca de las dificultades de industrializarse en países con baja

alfabetización: "la dependencia tecnológica en la modernización de los

enclaves industriales, así como las limitaciones impuestas por el desarrollo

de un mercado nacional vulnerable" a los vaivenes externos "y el estado

de la agricultura impidieron sustancialmente el crecimiento económico

de México".![]() La baja alfabetización se debió a un mezcla de "condiciones sociales,

políticas, culturales e institucionales".

La baja alfabetización se debió a un mezcla de "condiciones sociales,

políticas, culturales e institucionales". ![]()

En el estudio

más reciente de Dorothy Tank de Estrada![]() analiza el establecimiento de escuelas, el gasto y la educación en los

"pueblos de indios" durante la el periodo 1750-1821, es interesante observar

como la fuente utilizada llevó, a esta autora, hacia un estudio sobre

el financiamiento de las escuelas y de la educación por los propios pueblos,

a través de la "caja de comunidad", "sus libros de cuentas, reglamentos

de bienes de comunidad, recibos y encuestas".

analiza el establecimiento de escuelas, el gasto y la educación en los

"pueblos de indios" durante la el periodo 1750-1821, es interesante observar

como la fuente utilizada llevó, a esta autora, hacia un estudio sobre

el financiamiento de las escuelas y de la educación por los propios pueblos,

a través de la "caja de comunidad", "sus libros de cuentas, reglamentos

de bienes de comunidad, recibos y encuestas".

Tank muestra

como las "cajas de comunidad", que era el espacio en donde se guardaban

los excedentes de pueblo para beneficio común sirvieron para el establecimiento

de escuelas y el pago de los salarios de los mentores de las mismas, en

aproximadamente 4,000 pueblos de la Nueva España, el estudio es interesante,

puesto que explora una veta, muy poco desarrollada en la historia de la

educación, que es precisamente el financiamiento educativo,![]() puesto que generalmente se ha dado como un hecho que dicho financiamiento

sólo ha recaído en el Estado.

puesto que generalmente se ha dado como un hecho que dicho financiamiento

sólo ha recaído en el Estado.

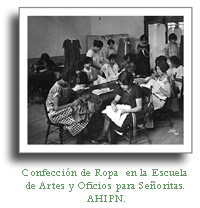

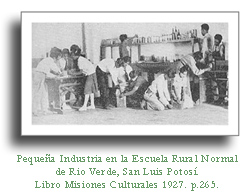

La educación

para el trabajo en el siglo XIX mexicano fue la preocupación que guió

a María Estela Eguiarte Sakar ![]() al estudiar la instrucción técnica en ese siglo, en su estudio Eguiarte

muestra la relación que pudo existir entre educación y necesidades económicas,

se centra en la ciudad de México y presenta información cualitativa y

cuantitativa de oficios en esta ciudad, su número, sus distintas modalidades

y sus características, así permite descubrir porque las antiguas escuelas

de artes y oficios (pioneras de la enseñanza técnica en México) tomaron

ese nombre, de tal forma, que nos acerca a la relación que se pudo dar

entre educación y mercado de trabajo, las escuelas de artes y oficios

parecen ser una respuesta a las necesidades de mano de obra para el trabajo

manufacturero. El ideal decimonónico en esta materia fue "preparar al

artesano en el trabajo manufacturero".

al estudiar la instrucción técnica en ese siglo, en su estudio Eguiarte

muestra la relación que pudo existir entre educación y necesidades económicas,

se centra en la ciudad de México y presenta información cualitativa y

cuantitativa de oficios en esta ciudad, su número, sus distintas modalidades

y sus características, así permite descubrir porque las antiguas escuelas

de artes y oficios (pioneras de la enseñanza técnica en México) tomaron

ese nombre, de tal forma, que nos acerca a la relación que se pudo dar

entre educación y mercado de trabajo, las escuelas de artes y oficios

parecen ser una respuesta a las necesidades de mano de obra para el trabajo

manufacturero. El ideal decimonónico en esta materia fue "preparar al

artesano en el trabajo manufacturero". ![]()

Eguiarte

no muestra que aun antes de la creación de las escuelas técnicas, ya se

planteaba la necesidad de establecer escuelas que desarrollaran "las habilidades

manuales" de los individuos para el trabajo industrial. Es interesante

observar como tanto los pensadores calificados por la historiografía tradicional

como liberales, como los denominados conservadores, confluían en la idea

de que la modernidad "pensada como un mejor desarrollo del trabajo y de

la obtención de manufacturas de más alta calidad, hizo de la educación

artesanal uno de los intentos centrales de los proyectos educativos y

del fomento de las artes e industrias durante el siglo XIX". ![]()

[María de

los Ángeles Rodríguez] ha planteado la relación entre economía, urbanización

y educación técnica, en sus estudios sobre el Instituto Politécnico Nacional

(IPN), la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), y el Sistema

de Institutos Tecnológicos en México.![]() En estos trabajos M. A. Rodríguez mostró cómo la evolución de la economía

en la Cd. de México (para los casos del IPN y la ESCA), así como, del

país en general y por regiones con su estudio sobre los Institutos Tecnológicos,

generó la necesidad de la creación de este tipo de escuelas, pues el crecimiento

y la diversificación económica hicieron surgir la necesidad de mano de

obra especializada y cuadros directivos para la industria, el comercio

y los servicios, fuerza de trabajo calificada que se tendría que formar

en escuelas técnicas. Esa fue la relación que la autora mostró en sus

trabajos sobre la educación técnica superior en México desde la segunda

mitad del siglo XIX y durante el siglo XX.

En estos trabajos M. A. Rodríguez mostró cómo la evolución de la economía

en la Cd. de México (para los casos del IPN y la ESCA), así como, del

país en general y por regiones con su estudio sobre los Institutos Tecnológicos,