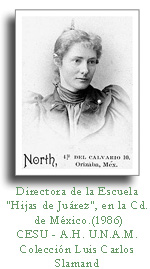

![]() Mtra.

Ma. de Lourdes Alvarado.(CESU-UNAM)

Mtra.

Ma. de Lourdes Alvarado.(CESU-UNAM)

Con la colaboración de Elizabeth Becerril Guzmán.

La

integración de las mujeres al estudio y ejercicio de las carreras

liberales

La

integración de las mujeres al estudio y ejercicio de las carreras

liberales![]() en México no fue tarea fácil. Como en otras partes del mundo, este

proceso implicó largo tiempo y, sobre todo, el pujante esfuerzo de una

minoría para enfrentar la serie de prejuicios que durante siglos impidieron

el avance intelectual y profesional de este sexo. En nuestro país fue

hasta bien avanzado este siglo cuando las mexicanas irrumpieron de manera

significativa en las aulas universitarias. Sin embargo, los antecedentes

de esta especie de conquista de las profesiones "masculinas" se remontan

a las postrimerías del XIX, cuando un reducido grupo de mujeres, "contra

viento y marea" logró abrirse paso en las escuelas superiores

en México no fue tarea fácil. Como en otras partes del mundo, este

proceso implicó largo tiempo y, sobre todo, el pujante esfuerzo de una

minoría para enfrentar la serie de prejuicios que durante siglos impidieron

el avance intelectual y profesional de este sexo. En nuestro país fue

hasta bien avanzado este siglo cuando las mexicanas irrumpieron de manera

significativa en las aulas universitarias. Sin embargo, los antecedentes

de esta especie de conquista de las profesiones "masculinas" se remontan

a las postrimerías del XIX, cuando un reducido grupo de mujeres, "contra

viento y marea" logró abrirse paso en las escuelas superiores![]() de aquella época. Con ello, no sólo dieron la primera batalla contra quienes

temían que su entrada al mundo cultural y laboral masculino rompiera el

"equilibrio" existente, sino que su ejemplo contribuyó a abrir la brecha

por la que habrían de transitar las nuevas generaciones. Tales fueron

los casos de Matilde Montoya, Columba Rivera, Guadalupe Sánchez, Soledad

Régules, Ma. Asunción Sandoval de Zarco y Dolores Rubio Ávila, cuyas difíciles

trayectorias académicas

de aquella época. Con ello, no sólo dieron la primera batalla contra quienes

temían que su entrada al mundo cultural y laboral masculino rompiera el

"equilibrio" existente, sino que su ejemplo contribuyó a abrir la brecha

por la que habrían de transitar las nuevas generaciones. Tales fueron

los casos de Matilde Montoya, Columba Rivera, Guadalupe Sánchez, Soledad

Régules, Ma. Asunción Sandoval de Zarco y Dolores Rubio Ávila, cuyas difíciles

trayectorias académicas![]() representan un hito en las historia cultural del país.

representan un hito en las historia cultural del país.

El

retraso con que se inició y desarrolló dicho proceso no se debió a circunstancias

casuales o aisladas; fue consecuencia directa de la concepción socio-cultural

vigente que, bajo reglas más implícitas que explícitas, impidió el acceso

de las mujeres a la educación superior formal. Un ejemplo representativo

de esta corriente de pensamiento es JOSÉ DÍAZ COVARRUBIAS, a cargo del

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública![]() hacia mediados de los setenta de la pasada centuria y franco partidario

de la modernización del sistema educativo. Desde su punto de vista, la

educación femenina no debía orientarse hacia las carreras profesionales,

pues consideraba que aún no existían las condiciones necesarias para compartir

con ese sexo "la alta dirección de la inteligencia y de la actividad".

Prueba de ello, decía, era la naturalidad con que ellas mismas asumían

dicha situación, al abstenerse de tomar parte en "las funciones sociales

de los hombres, no obstante que con excepción de las costumbres, nada

les prohibiría hacerlo en muchas de las esferas de la actividad varonil".

Por tanto, concluía el político y escritor de manera por demás simplista,

dos eran las razones del retraimiento profesional del "bello sexo": su

"organización fisiológica" y su tradicional "lugar en sociedad",

hacia mediados de los setenta de la pasada centuria y franco partidario

de la modernización del sistema educativo. Desde su punto de vista, la

educación femenina no debía orientarse hacia las carreras profesionales,

pues consideraba que aún no existían las condiciones necesarias para compartir

con ese sexo "la alta dirección de la inteligencia y de la actividad".

Prueba de ello, decía, era la naturalidad con que ellas mismas asumían

dicha situación, al abstenerse de tomar parte en "las funciones sociales

de los hombres, no obstante que con excepción de las costumbres, nada

les prohibiría hacerlo en muchas de las esferas de la actividad varonil".

Por tanto, concluía el político y escritor de manera por demás simplista,

dos eran las razones del retraimiento profesional del "bello sexo": su

"organización fisiológica" y su tradicional "lugar en sociedad",![]() juicio muy a tono con su tiempo y con el que se justificaba la continuidad

del statu quo.

juicio muy a tono con su tiempo y con el que se justificaba la continuidad

del statu quo.

Y

en efecto, de acuerdo con las leyes de Instrucción Pública de 1867 y 1869,

no existían impedimentos formales que prohibieran a las mexicanas matricularse

en la Escuela Nacional Preparatoria y, una vez acreditados dichos estudios,

optar por alguna de las escuelas profesionales![]() existentes. Aquel plantel nunca se definió como exclusivamente masculino

y si en sus primeros años de vida funcionó como tal, fue debido a la presión

social y al peso de la tradición, abiertamente en contra de la presencia

femenina en dominios varoniles. Ello explica la posición de Díaz Covarrubias,

pues cuando publicó su obra sobre la instrucción pública en México (1875),

las mujeres continuaban excluidas de las aulas preparatorianas. No sería

sino hasta las siguientes décadas cuando ese sexo se atrevió a franquear

las trincheras de la instrucción superior.

existentes. Aquel plantel nunca se definió como exclusivamente masculino

y si en sus primeros años de vida funcionó como tal, fue debido a la presión

social y al peso de la tradición, abiertamente en contra de la presencia

femenina en dominios varoniles. Ello explica la posición de Díaz Covarrubias,

pues cuando publicó su obra sobre la instrucción pública en México (1875),

las mujeres continuaban excluidas de las aulas preparatorianas. No sería

sino hasta las siguientes décadas cuando ese sexo se atrevió a franquear

las trincheras de la instrucción superior.

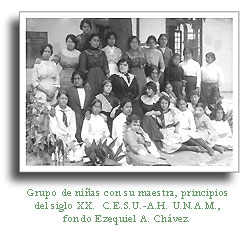

En

contraste, desde las esferas oficial y privada, se impulsó el acceso femenino

a la carrera magisterial, al punto que, hacia finales de siglo, la matrícula

de la Escuela Normal de Profesoras era bastante superior a la registrada

en la Normal de Profesores, no obstante los diversos incentivos ofrecidos

a los varones para que se sumaran a las filas del magisterio. Entre los

argumentos esgrimidos para justificar tal política destaca la convicción

de esta generación en la supuesta capacidad innata de las mujeres para

las tareas educativas, para el cuidado moral y material de la niñez; "a

todo prefieren esto, afirmaba Sierra, para nada son más aptas".![]()

Tal estereotipo venía como anillo al dedo a la clase dirigente, enfrentada a la urgente necesidad de educar a un pueblo mayoritariamente analfabeta, tarea para la que se requerían mentores mejor preparados que los improvisados de otros tiempos. También, aunque con serias cortapisas, había interés por preparar a las mujeres de clase media, para que, en caso necesario, pudieran ganarse la vida dignamente y para ello nada mejor que el magisterio, actividad que encajaba a la perfección con el esquema ideológico y simbólico de la sociedad porfirista.

En

el proceso de "feminización![]() "

de la carrera magisterial también se observan intereses de orden económico,

pues las profesoras recibían sueldos más bajos que sus compañeros varones,

lo que redundaba en un atractivo ahorro para las finanzas públicas. Díaz

Covarrubias reconocía que las jóvenes egresadas de las escuelas normales

resultaban "más baratas" y redituables que sus colegas del sexo opuesto,

ya que además de recibir sueldos más bajos que éstos, por las cualidades

de su carácter y por falta de otras opciones laborales, se entregaban

en forma más completa y prolongada al servicio de sus escuelas.

"

de la carrera magisterial también se observan intereses de orden económico,

pues las profesoras recibían sueldos más bajos que sus compañeros varones,

lo que redundaba en un atractivo ahorro para las finanzas públicas. Díaz

Covarrubias reconocía que las jóvenes egresadas de las escuelas normales

resultaban "más baratas" y redituables que sus colegas del sexo opuesto,

ya que además de recibir sueldos más bajos que éstos, por las cualidades

de su carácter y por falta de otras opciones laborales, se entregaban

en forma más completa y prolongada al servicio de sus escuelas. ![]()

Si

bien esta fue la principal tendencia oficial en favor de la educación

femenina, no todos las acciones gubernamentales se ajustaron fielmente

a dicho esquema. A raíz de la promulgación de la Ley de Instrucción Pública

de 1867, en las esferas del poder se observa cierto interés por abrir

el abanico formativo de las mujeres. Expresión de esta preocupación fue

el establecimiento de la Escuela Secundaria para personas del sexo femenino,

cuyas metas no se redujeron a formar profesoras de educación elemental

o a capacitar a las alumnas para el desempeño de algún oficio, como pretendió

hacerse en la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres. La Secundaria femenina,

contemporánea a la Nacional Preparatoria, tuvo intenciones más amplias.

Además de moralizar a las alumnas y darles "ocupación en sociedad", pretendía

"proporcionarles los conocimientos generales que las pongan al tanto de

los adelantos de la época." ![]()

Como la consabida falta de recursos impidió que la fundación de la escuela normal, prometida por el código del 67, se hiciera realidad, la Secundaria y la Escuela Nacional Preparatoria debieron suplir tales funciones. Con este fin incluyeron en sus respectivos planes de estudio la asignatura de "métodos de enseñanza comparados" para los alumnos o alumnas, según fuera el caso, que desearan dedicarse al magisterio. Pero las pretensiones iniciales de sendas instituciones iban más allá de ese objetivo, de ahí la denominación de Secundaria de Niñas y no el de Normal de Profesoras con que pudo haberse identificado al plantel femenino si esta hubiera sido su intención vertebral. Al menos en teoría, pues su inauguración tuvo que esperar dos años, la creación de la Secundaria representó el primer intento oficial, a nivel nacional, de otorgar a las mexicanas una cultura "superior", cuyo plan de estudios llegó a incluir materias científicas inexistentes en algún otro establecimiento educativo para mujeres.

Sin

embargo, en la práctica las cosas fueron muy distintas y pese a las expectativas

de sus fundadores, las metas iniciales de la Secundaria cedieron ante

la demanda social. Desde sus primeros años de vida, ésta se perfiló como

un "semillero" de maestras, hasta que, por decreto del 4 de junio de 1888,

quedó definitivamente convertida en la Escuela Normal de Profesoras. ![]() Como expresara Ezequiel A. Chávez al referirse a la Secundaria, su carácter

híbrido, la heterogeneidad de los conocimientos que impartía, "tenían

que dispersar las energías, evitando se concentrara en la formación del

profesorado todo el esfuerzo material, intelectual y pecuniario". Estas

deficiencias explican su transformación en normal y el abandono de su

carácter inicial como escuela de estudios secundarios o "superiores".

Como expresara Ezequiel A. Chávez al referirse a la Secundaria, su carácter

híbrido, la heterogeneidad de los conocimientos que impartía, "tenían

que dispersar las energías, evitando se concentrara en la formación del

profesorado todo el esfuerzo material, intelectual y pecuniario". Estas

deficiencias explican su transformación en normal y el abandono de su

carácter inicial como escuela de estudios secundarios o "superiores".

Sin

embargo, la importancia que la Secundaria de Niñas llegó a tener fue tal

que, cuando en abril de 1881, Justo Sierra presentó ante la Cámara su

"Proyecto de creación de una universidad", la incluyó entre las escuelas

constitutivas de dicha institución, otorgándole igual jerarquía que al

resto de los planteles nacionales y de los que habrían de crearse para

dicho efecto. ![]() Para evitar cualquier duda al respecto, el político precisaba que las

mujeres tendrían derecho a cursar "todas las clases de las escuelas profesionales,

obteniendo al fin de la carrera diplomas especiales de la escuela Normal

y de Altos Estudios". Añadía que en esta último plantel, considerado por

el futuro secretario de Instrucción Pública como pináculo de los estudios

universitarios, las mexicanas podrían obtener los mismos títulos que los

varones, lo que equivalía a un inusitado reconocimiento de la capacidad

intelectual y profesional del sexo opuesto. Si bien este primer proyecto

universitario no tuvo eco en los medios políticos e intelectuales, muestra

la disposición de un sector por promover la superación educativa de las

mexicanas.

Para evitar cualquier duda al respecto, el político precisaba que las

mujeres tendrían derecho a cursar "todas las clases de las escuelas profesionales,

obteniendo al fin de la carrera diplomas especiales de la escuela Normal

y de Altos Estudios". Añadía que en esta último plantel, considerado por

el futuro secretario de Instrucción Pública como pináculo de los estudios

universitarios, las mexicanas podrían obtener los mismos títulos que los

varones, lo que equivalía a un inusitado reconocimiento de la capacidad

intelectual y profesional del sexo opuesto. Si bien este primer proyecto

universitario no tuvo eco en los medios políticos e intelectuales, muestra

la disposición de un sector por promover la superación educativa de las

mexicanas.

Pero

la transformación de la Secundaria de Niñas en Normal de Profesoras no

liquidó las posibilidades femeninas de cursar otro tipo de estudios superiores

e incluso alguna carrera profesional, como empezó a suceder hacia mediados

de los ochenta. Paulatinamente, las mujeres fueron reivindicando su derecho a estudiar

en la Nacional Preparatoria. Un acercamiento a la "Sección Inscripciones"

del Fondo Escuela Nacional Preparatoria arroja datos de interés al respecto.

Hasta donde tenemos noticias, fue a partir de los ochenta cuando arribaron

las primeras alumnas a dicho plantel. Matilde Montoya encabeza el listado

de preparatorianas en 1882,

Paulatinamente, las mujeres fueron reivindicando su derecho a estudiar

en la Nacional Preparatoria. Un acercamiento a la "Sección Inscripciones"

del Fondo Escuela Nacional Preparatoria arroja datos de interés al respecto.

Hasta donde tenemos noticias, fue a partir de los ochenta cuando arribaron

las primeras alumnas a dicho plantel. Matilde Montoya encabeza el listado

de preparatorianas en 1882, ![]() seguida

un año después (1883) por Luz Bonequi,

seguida

un año después (1883) por Luz Bonequi, ![]() Concepción Morales y Dolores Morales (1883), aunque de estas últimas,

probablemente hermanas, únicamente se conocen los certificados de instrucción

primaria y de buena conducta que presentaron a la dirección de la escuela,

pero no consta que fueran aceptadas.

Concepción Morales y Dolores Morales (1883), aunque de estas últimas,

probablemente hermanas, únicamente se conocen los certificados de instrucción

primaria y de buena conducta que presentaron a la dirección de la escuela,

pero no consta que fueran aceptadas. ![]() Del 84 y por una nota hemerográfica se conoce el nombre de Guadalupe Castañares,

a quien siguió un pequeño grupo, conformado por Herlinda e Ignacia García,

Paz Gómez y Carmen Sastré, cuyos nombres aparecen a partir del 85,

Del 84 y por una nota hemerográfica se conoce el nombre de Guadalupe Castañares,

a quien siguió un pequeño grupo, conformado por Herlinda e Ignacia García,

Paz Gómez y Carmen Sastré, cuyos nombres aparecen a partir del 85, ![]() mientras que Francisca Parra, Ynés Vázquez, María Sandoval, María Nájera

y Herlinda Rangel fueron inscritas entre 87 y 89. Con excepción de Luz

Bonequi, matriculada en telegrafía, Paz Gómez, cuyo destino profesional

no fue anotado con claridad, Guadalupe Castañares citada por El Tiempo

debido a su activismo político y las hermanas Morales, el resto de las

alumnas -9 en total- coinciden en su interés por la medicina.

mientras que Francisca Parra, Ynés Vázquez, María Sandoval, María Nájera

y Herlinda Rangel fueron inscritas entre 87 y 89. Con excepción de Luz

Bonequi, matriculada en telegrafía, Paz Gómez, cuyo destino profesional

no fue anotado con claridad, Guadalupe Castañares citada por El Tiempo

debido a su activismo político y las hermanas Morales, el resto de las

alumnas -9 en total- coinciden en su interés por la medicina. ![]()

Entre

1891 y 1900 el número de preparatorianas aumentó considerablemente. Hasta

el momento hemos localizado un total de 58 jóvenes inscritas, originarias

de distintas regiones de la república más dos extranjeras, una cubana

(Sara de la Rosa Vázquez) y otra norteamericana (Irene Ollendorf). Tenían

carácter "numerario" aquellas que habían aprobado todas las materias del

curso anterior, "supernumerario" las que adeudaban alguna asignatura o

no habían presentado completa la documentación requerida por la dirección

del plantel, y "oyentes", las que simultáneamente estaban inscritas en

alguna otra escuela oficial y completaban su formación asistiendo a alguna

cátedra en San Ildefonso. Tales fueron los casos de Candelaria Manzano,

de la Escuela Nacional de Bellas Artes![]() y Ma. de Jesús Martínez o Etelvina R. Osorio del Conservatorio Nacional.

y Ma. de Jesús Martínez o Etelvina R. Osorio del Conservatorio Nacional.

![]() Sorprendente para la época fue la presencia de una viuda de 32 años de

edad, quien solicitaba inscripción para el primer curso semestral de estudios

preparatorios,

Sorprendente para la época fue la presencia de una viuda de 32 años de

edad, quien solicitaba inscripción para el primer curso semestral de estudios

preparatorios,![]() seguramente convencida de la necesidad de mejorar su preparación, así

como la de María Jiménez de Muñoz, bastante más joven (22 años) y casada.

seguramente convencida de la necesidad de mejorar su preparación, así

como la de María Jiménez de Muñoz, bastante más joven (22 años) y casada.

![]()

De

acuerdo con la información disponible, la mayor parte de las alumnas sólo

permaneció uno o dos años en la escuela, pero hubo otras más perseverantes

como María Álvarez (1892-1896),![]() Ana Ma. Barrera, (1891-94),

Ana Ma. Barrera, (1891-94), ![]() Elena Carrera (1895-1900),

Elena Carrera (1895-1900),![]() Juana Dávalos (1891-1895),

Juana Dávalos (1891-1895),![]() Luz Coyro (1894-97),

Luz Coyro (1894-97), ![]() Juana Díaz (1896-1903),

Juana Díaz (1896-1903), ![]() Asunción Walker (1896-1901)

Asunción Walker (1896-1901)![]() y Gudelia Fernández (1897-1900), quien al terminar sus estudios, obtuvo

el "certificado general para medicina",

y Gudelia Fernández (1897-1900), quien al terminar sus estudios, obtuvo

el "certificado general para medicina",![]() o también quienes, al completar el ciclo preparatorio, lograron matricularse

en una de las escuelas superiores y cursar una carrera profesional. Entre

estas últimas destacan María Sandoval, alumna de la Preparatoria de 1887

a 1891;

o también quienes, al completar el ciclo preparatorio, lograron matricularse

en una de las escuelas superiores y cursar una carrera profesional. Entre

estas últimas destacan María Sandoval, alumna de la Preparatoria de 1887

a 1891; ![]() Eloisa Santoyo de 1890 a 1895,

Eloisa Santoyo de 1890 a 1895,![]() Guadalupe Sánchez, de 1890 a 94

Guadalupe Sánchez, de 1890 a 94 ![]() y Soledad de Régules de 1896 a 1899,

y Soledad de Régules de 1896 a 1899, ![]() la primera inscrita posteriormente en la Escuela Nacional de Jurisprudencia

y las tres últimas en la de Medicina.

la primera inscrita posteriormente en la Escuela Nacional de Jurisprudencia

y las tres últimas en la de Medicina.

Aunque

no en todos los casos, la documentación consultada refleja las preferencias

profesionales de estas primeras ![]() preparatorianas.

De un total de 72 alumnas localizadas en las ultimas dos décadas del siglo

pasado, 33 se inclinaban por la medicina, siete por farmacia, dos pretendían

llegar a ser abogadas, una más notaria, otra de ellas manifestaba particular

interés por la ingeniería y sólo dos por la telegrafía.

preparatorianas.

De un total de 72 alumnas localizadas en las ultimas dos décadas del siglo

pasado, 33 se inclinaban por la medicina, siete por farmacia, dos pretendían

llegar a ser abogadas, una más notaria, otra de ellas manifestaba particular

interés por la ingeniería y sólo dos por la telegrafía. ![]() Del

resto, 20 no precisan alguna preferencia disciplinaria, la vocación de

una más es ilegible, 3 eran oyentes adscritas a otra institución y dos

más sólo se conocen por sus estudios previos.

Del

resto, 20 no precisan alguna preferencia disciplinaria, la vocación de

una más es ilegible, 3 eran oyentes adscritas a otra institución y dos

más sólo se conocen por sus estudios previos.

No

obstante que tanto estas jóvenes como sus familiares representaban al

grupo más progresista de la comunidad, reproducían los patrones culturales

predominantes y precisamente era el área de la salud la que garantizaba

mayor aceptación social, tanto por la larga tradición femenina en este

campo (enfermeras y parteras), como por la identificación entre el estereotipo

femenino vigente y las aptitudes que se adjudicaban al desempeño profesional

de la medicina. ![]()

Prueba

de ello son algunos escritos de la prensa liberal que colaboraban a "airear"

el tema y a flexibilizar la rígida posición de la ciudadanía. Desde inicios

de los setenta y en tono crítico, El Monitor Republicano se refería

a la reacción de los estudiantes de medicina "de algunos lugares de Inglaterra"

ante la creciente presencia femenina en sus respectivos establecimientos.

Para el articulista, el motivo de fondo que animaba a los inconformes

era el temor a perder parte de su clientela potencial,![]() denuncia que además de informar sobre el hecho, invitaba a la reflexión

pero desde el entorno mexicano. El mismo cotidiano, sólo que varios años

después, publicaba algunas cifras interesantes sobre la afición femenina

por los estudios médicos; de un total de 114 alumnas inscritas en la Escuela

de Medicina de París, 12 eran francesas, 1 americana, 8 inglesas, 1 austríaca,

1 griega, 1 turca y 90 rusas.

denuncia que además de informar sobre el hecho, invitaba a la reflexión

pero desde el entorno mexicano. El mismo cotidiano, sólo que varios años

después, publicaba algunas cifras interesantes sobre la afición femenina

por los estudios médicos; de un total de 114 alumnas inscritas en la Escuela

de Medicina de París, 12 eran francesas, 1 americana, 8 inglesas, 1 austríaca,

1 griega, 1 turca y 90 rusas. ![]() Un rotativo más mencionaba que de los 139 estudiantes de medicina de la

Universidad de Zurich, el 70% eran mujeres, las que no dejaban duda alguna

de su empeño y capacidad. Pero, según el escrito, era en Japón donde "el

feminismo" hacía mayores progresos; gracias al movimiento encabezado por

la señora Hayotamo, mujer de un antiguo ministro, se habían formado cuatro

importantes sociedades "para la elevación y cultura de la mujer desde

el punto de vista moral, intelectual, físico y social".

Un rotativo más mencionaba que de los 139 estudiantes de medicina de la

Universidad de Zurich, el 70% eran mujeres, las que no dejaban duda alguna

de su empeño y capacidad. Pero, según el escrito, era en Japón donde "el

feminismo" hacía mayores progresos; gracias al movimiento encabezado por

la señora Hayotamo, mujer de un antiguo ministro, se habían formado cuatro

importantes sociedades "para la elevación y cultura de la mujer desde

el punto de vista moral, intelectual, físico y social". ![]()

Fue

también a través de la prensa como la sociedad porfirista se enteró de

las vicisitudes que Matilde Montoya tuvo que enfrentar para acreditar,

mediante exámenes extraordinarios, los estudios preparatorios y continuar

con los de medicina hasta convertirse en la primera médica títulada. Asimismo,

se ocupó de difundir las conquistas académicas de algunas mexicanas en

el extranjero, como Laura Mantecón de González, esposa del expresidente

de la República, Manuel González, quien obtuvo el título de doctora en

medicina en una universidad norteamericana![]() o el de la "Srita. Toral", quien una vez terminados los estudios médicos

en Cincinatti, se proponía retornar a su país para ejercer la profesión.

o el de la "Srita. Toral", quien una vez terminados los estudios médicos

en Cincinatti, se proponía retornar a su país para ejercer la profesión.![]() Aunque se trataba de casos aislados, este tipo de información contribuía

a la discusión pública del tema y, aunque lentamente, a modificar los

arraigados

Aunque se trataba de casos aislados, este tipo de información contribuía

a la discusión pública del tema y, aunque lentamente, a modificar los

arraigados  patrones

culturales de las sociedad mexicana.

patrones

culturales de las sociedad mexicana.

Paulatinamente

surgían nuevas voces en favor de la incorporación femenina a la Preparatoria.

El Correo de las Doce, por ejemplo, tomaba partido en favor de

Matilde Montoya, quien -opinaba- había sido injustamente evaluada por

Francisco Rivas, profesor de lógica, no obstante que la alumna había dado

suficientes muestras de "ilustración y talento". ![]() El

Diario del Hogar invitaba a la población femenina que deseara alcanzar

"mayor honra y provecho" a seguir el ejemplo de la primera médica, opinión

a la que se sumaba El Correo de las Doce, el que responsabilizaba

a algunos empleados y funcionarios del gobierno de la escasa presencia

femenina en las instituciones de educación media y superior. Eran ellos

-acusaba el articulista-, los que "prevalidos de su posición social en

los establecimientos de enseñanza secundaria procuran estorbar el ingreso

[de] las jóvenes", tal y como recientemente había acontecido al negárseles

inscripción en el plantel a "varias jóvenes de intachable reputación y

notorias aptitudes intelectuales". Prejuicios tales, concluía el escrito,

representaban una verdadera aberración.

El

Diario del Hogar invitaba a la población femenina que deseara alcanzar

"mayor honra y provecho" a seguir el ejemplo de la primera médica, opinión

a la que se sumaba El Correo de las Doce, el que responsabilizaba

a algunos empleados y funcionarios del gobierno de la escasa presencia

femenina en las instituciones de educación media y superior. Eran ellos

-acusaba el articulista-, los que "prevalidos de su posición social en

los establecimientos de enseñanza secundaria procuran estorbar el ingreso

[de] las jóvenes", tal y como recientemente había acontecido al negárseles

inscripción en el plantel a "varias jóvenes de intachable reputación y

notorias aptitudes intelectuales". Prejuicios tales, concluía el escrito,

representaban una verdadera aberración. ![]()

Conforme

pasaba el tiempo, la mujeres se atrevieron a incursionar en las disciplinas

tradicionalmente masculinas; de ahí las tres candidatas a seguir estudios

de Derecho y la primera aspirante a la carrera de Ingeniería. A esta toma

simbólica de las aulas prepratorianas seguiría la conquista de las profesiones

liberales![]() ,

mucho más difícil quizás por la carga de intereses que, desde diversas

posiciones y niveles, se oponía a redefinir las áreas de acción femeninas

y masculinas. Pese a ello, fue en las postrimerías del siglo XIX y en

la primera década del XX cuando surgieron las pioneras de este nivel educativo

en México.

,

mucho más difícil quizás por la carga de intereses que, desde diversas

posiciones y niveles, se oponía a redefinir las áreas de acción femeninas

y masculinas. Pese a ello, fue en las postrimerías del siglo XIX y en

la primera década del XX cuando surgieron las pioneras de este nivel educativo

en México.

Hacia

mediados de los ochenta del siglo pasado, se presentó un hecho significativo

en el ámbito cultural del país. Los días 24 y 25 de agosto de 1887 tuvo

lugar en la Escuela Nacional de Medicina el examen profesional de Matilde

Montoya, quien tras enfrentar toda clase de obstáculos, logró concluir

los estudios superiores y responder con "entereza, sangre fría y aplomo"

![]() a las preguntas de los sinodales. El hecho revestía particular importancia

pues rompía una barrera de siglos y contribuía a modificar las representaciones

de género tradicionales. No casualmente la escritora Laureana Wright describía

a la médica como una auténtica heroína, quien "a fuerza de constancia

había logrado vencer a la envidia y dominar a la ciencia",

a las preguntas de los sinodales. El hecho revestía particular importancia

pues rompía una barrera de siglos y contribuía a modificar las representaciones

de género tradicionales. No casualmente la escritora Laureana Wright describía

a la médica como una auténtica heroína, quien "a fuerza de constancia

había logrado vencer a la envidia y dominar a la ciencia", ![]() mientras otra prestigiada autora -Concepción Gimeno de Flaquer- la definía

como libertadora de su género y conquistadora del progreso.

mientras otra prestigiada autora -Concepción Gimeno de Flaquer- la definía

como libertadora de su género y conquistadora del progreso. ![]()

Por

supuesto, Matilde Montoya no fue el único caso; aunque en número reducido,

otras jóvenes seguirían su ejemplo, conformando la primera generación

de profesionistas mexicanas. Si bien predominan las médicas, también hubo

algunas odontólogas,![]() una abogada y una egresada de la Escuela Nacional de Ingenieros. Dentro

del primer grupo, además de Montoya, están Columba Rivera, quien presentó

el examen profesional de médica cirujana y obstetra en 1900, Guadalupe

Sánchez en 1903, Soledad de Régules Iglesias en 1907 y Antonia Ursúa en

1908. Rosario Martínez fue un caso especial, pues aunque terminó sus estudios

en noviembre de 1906, no se recibió sino varios años después (1911). Pero

el número de alumnas debió ser mayor, sólo que, posiblemente, no todas

pudieron concluir la carrera; según Mílada Bazant, hacia 1900, la Escuela

de Medicina contaba con 18 alumnas de un total de 356 estudiantes,

una abogada y una egresada de la Escuela Nacional de Ingenieros. Dentro

del primer grupo, además de Montoya, están Columba Rivera, quien presentó

el examen profesional de médica cirujana y obstetra en 1900, Guadalupe

Sánchez en 1903, Soledad de Régules Iglesias en 1907 y Antonia Ursúa en

1908. Rosario Martínez fue un caso especial, pues aunque terminó sus estudios

en noviembre de 1906, no se recibió sino varios años después (1911). Pero

el número de alumnas debió ser mayor, sólo que, posiblemente, no todas

pudieron concluir la carrera; según Mílada Bazant, hacia 1900, la Escuela

de Medicina contaba con 18 alumnas de un total de 356 estudiantes, ![]() aunque es probable que en dicha cifra, la autora incluyera a las estudiantes

de obstetricia, carrera que atraía a mayor número de mujeres, pues para

obtener el título respectivo sólo se exigía haber cursado la primaria

superior y dos años de estudios en la Escuela de Medicina. Basta recordar

que únicamente en 1903, se graduaron 7 nuevas parteras: Francisca García,

Adela Vaca Vda. de Mata, Rosario Rojas, Natalia Lamadrid, Francisca Campos,

Isabel Pereda de Ruiz y María E. Ramírez.

aunque es probable que en dicha cifra, la autora incluyera a las estudiantes

de obstetricia, carrera que atraía a mayor número de mujeres, pues para

obtener el título respectivo sólo se exigía haber cursado la primaria

superior y dos años de estudios en la Escuela de Medicina. Basta recordar

que únicamente en 1903, se graduaron 7 nuevas parteras: Francisca García,

Adela Vaca Vda. de Mata, Rosario Rojas, Natalia Lamadrid, Francisca Campos,

Isabel Pereda de Ruiz y María E. Ramírez. ![]()

Las

primeras candidatas a la carrera de medicina contaron con la simpatía

y el apoyo económico de las autoridades educativas y gubernamentales.

Al decir del Hogar, Matilde Montoya había arrancado sus estudios médicos

en Puebla, pero el presidente Díaz la invitó a finalizarlos en la capital

de la república, pues consideraba que nada más justo ni mejor que la primera

doctora mexicana se titulara en esta ciudad. ![]() Con posterioridad y gracias a su trayectoria académica, contó con el auxilio

de Joaquín Baranda, secretario de Justicia e Instrucción Pública, a quien

ella misma calificara como "mi bondadoso protector"

Con posterioridad y gracias a su trayectoria académica, contó con el auxilio

de Joaquín Baranda, secretario de Justicia e Instrucción Pública, a quien

ella misma calificara como "mi bondadoso protector"![]() y que en todo momento la ayudó a "vencer las dificultades que encontraba".

Por su parte, el gobierno federal le concedió una mensualidad de $40 y

los gobernadores de Morelos, Hidalgo, Puebla y Oaxaca hicieron lo propio,

al señalarle "pequeñas pero utilísimas pensiones".

y que en todo momento la ayudó a "vencer las dificultades que encontraba".

Por su parte, el gobierno federal le concedió una mensualidad de $40 y

los gobernadores de Morelos, Hidalgo, Puebla y Oaxaca hicieron lo propio,

al señalarle "pequeñas pero utilísimas pensiones". ![]()

Los casos de Columba Rivera y Guadalupe Sánchez son semejantes; a la primera se le asignó una subvención mensual de $15 a lo largo de sus carrera (1894-1900), mientras que esta última obtuvo $20 durante sus estudios preparatorios y $15 en los profesionales, siempre en atención al resultado de sus evaluaciones. Aunque Soledad Régules parece haber disfrutado de una condición económica más cómoda, también gozó del apoyo oficial. Tras finalizar los cursos de la Nacional Preparatoria en 1900 y de radicar un año en Europa, inició la carrera de medicina, en cuya última parte recibió $30 al mes; una vez titulada, la Secretaría de Instrucción Pública le otorgó una beca para realizar estudios de posgrado en el extranjero, posiblemente la primera mexicana que llegó a este nivel escolar:

La Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, sabedora del aprovechamiento y de la conducta intachable de la nueva doctora, acordó pensionarla para que por espacio de dos años viva en Europa y se perfeccione allí en la carrera cuyo título acaba de adquirir. La señorita Régules marchará a París, probablemente dentro de poco tiempo, y allí concurrirá a las clínicas de hospitales famosos o de médicos renombrados, pues no le faltarán recomendaciones eficaces para lograr aproximarse a las celebridades científicas de aquel centro universitario del saber.![[MCT 417]](../../imagenes/mcommnt.gif)

A

la par que estas pioneras de la medicina, hubo algunas jóvenes más decididas

que se atrevieron a incursionar en áreas del conocimiento consideradas

como exclusivamente masculinas. Egresada de la Nacional Preparatoria,

María Sandoval cursó la carrera de abogada entre 1892 y 1897, durante

lo cual disfrutó de una pensión mensual para "fomento de sus estudios",

no obstante que en alguna ocasión sus calificaciones fueron inferiores

a las exigidas a los y las alumnas becadas. Incluso, recibió $45 para

"expensar los gastos de recepción en dicha escuela", lo que muestra la

disposición oficial favorable hacia las estudiantes. Sin embargo, esta

"simpatía" no dio lugar a un trato de excepción; en términos generales,

las futuras profesionistas se atuvieron a las mismas reglas que sus compañeros

y, si ocasionalmente gozaron de algún beneficio, fue dentro de lo estipulado

por la legislación y la práctica escolar. ![]()

El

examen profesional de María Sandoval (julio de 1898) atrajo el interés

de la prensa. El Imparcial además de referirse a su corta edad,

que "apenas ocultará unos 22 años de edad" y a su agradable presencia,

subrayaba el acierto y precisión de sus respuestas, prueba -decía- de

los "profundos conocimientos que ha adquirido en derecho". De acuerdo

con algunos abogados asistentes al acto, la tesis profesional de la joven

era "una verdadera pieza jurídica", reflejo del brillante papel que había

hecho durante su práctica como pasante, en la que destacaba particular

mente el juicio en que Sandoval logró demostrar la inocencia de una mujer

acusada de asesinato. ![]()

El Mundo aprovechaba el "inusitado acto" para atacar "la doctrina antifeminista", partidaria de la división sexual del trabajo y apoyar el valor de estas primeras profesionistas, cuyo empuje le resulta digno de ejemplo, pues les permitía emanciparse de la tutela masculina, bastarse a sí mismas y procurarse, mediante el estudio y el trabajo, una posición digna y medios para subsistir. En tono realista observaba que "la mujer come igual que el hombre" y, como él, debía de estar suficientemente preparada para enfrentarse a la vida:

... Por eso, cuando una Matilde Montoya o una María Asunción Sandoval se sobreponen a esas preocupaciones, estudian, pasan exámenes y conquistan un título profesional, las aplaudimos, las felicitamos, y las consideramos como los apóstoles y las precursoras de la rehabilitación de la mujer".![[MCT 419]](../../imagenes/mcommnt.gif)

Otro

escritor atraído por el tema fue "Juvenal", quien en el Monitor Republicano

comentaba la novedosa presencia de algunas alumnas en la Escuela de Jurisprudencia,

futuras abogadas que fungirían como jueces, magistrados o representantes

del Ministerio Público y que por su capacidad intelectual y "sexto sentido"

atemorizaban a sus colegas del sexo opuesto. Lo importante, decía, es

que "en nuestra patria, la mujer ya ocupa la tribuna, ya diserta, ya perora;

¡quien quita que andando el tiempo la veamos en los escaños del Congreso

predicando en contra de la reelección!"![]() Aunque no queda claro si en el escrito de Juvenal predomina el temor o

gusto por el avance femenino, lo cierto es que, poco a poco, la opinión

pública se iba acostumbrando a la creciente participación de las mexicanas

en cuestiones de carácter público.

Aunque no queda claro si en el escrito de Juvenal predomina el temor o

gusto por el avance femenino, lo cierto es que, poco a poco, la opinión

pública se iba acostumbrando a la creciente participación de las mexicanas

en cuestiones de carácter público. ![]()

La

profesora Dolores Correa Zapata, representativa de la vanguardia intelectual

y profesional que a través de la revista La Mujer Mexicana luchaba por

la superación femenina, era bastante más crítica. Lejos de concretarse

a celebrar los méritos de la primera abogada, cuestionaba a sus contemporáneos

con una pregunta difícil de contestar: ¿por qué en un país de 12 millones

de habitantes, de los cuales siete millones eran mujeres, sólo había una

abogada? Correa Zapata aprovechaba la trayectoria académica de María Sandoval

para denunciar las múltiples dificultades que impedían el desarrollo profesional

de las mexicanas, pero -aclaraba-, no para perderse en "inútiles lamentaciones",

sino para que su experiencia y ejemplo ampliaran los horizontes culturales

y laborales femeninos, única forma de contribuir al futuro progreso de

su género. ![]()

Igualmente

comentada fue la inscripción de Dolores Rubio Avila en la carrera de ingeniería

en 1910, pues sólo había el precedente de otra joven atraída por los estudios

de ensayador de metales, "pero que desertó [en] lo mejor de la carrera".

![]() Nacida

en Chihuahua, Dolores debió pertenecer a una familia de pocos recursos,

pues para continuar sus estudios en la Nacional Preparatoria solicitó

al ministro de Justicia e Instrucción Pública una pensión o una clase

en alguna escuela primaria nocturna. A manera de justificación, la estudiante

destacaba una conducta y calificaciones irreprochables a más de amplios

conocimientos, certificados por varios profesores, sobre métodos pedagógicos.

Finalizado el ciclo preparatorio en abril de 1910, Avila optó por la carrera

de metalurgista y solicitó una de las cuatro becas otorgadas a los estudiantes

de ingeniería de minas , pese a que no era su especialidad. Se desconoce

el resultado de esta gestión, pero en cambio se sabe que, dos años después,

la joven había cubierto el plan de estudios de la carrera de ensayador

y únicamente adeudaba la parte práctica que, al parecer, realizó en la

Casa de Moneda.

Nacida

en Chihuahua, Dolores debió pertenecer a una familia de pocos recursos,

pues para continuar sus estudios en la Nacional Preparatoria solicitó

al ministro de Justicia e Instrucción Pública una pensión o una clase

en alguna escuela primaria nocturna. A manera de justificación, la estudiante

destacaba una conducta y calificaciones irreprochables a más de amplios

conocimientos, certificados por varios profesores, sobre métodos pedagógicos.

Finalizado el ciclo preparatorio en abril de 1910, Avila optó por la carrera

de metalurgista y solicitó una de las cuatro becas otorgadas a los estudiantes

de ingeniería de minas , pese a que no era su especialidad. Se desconoce

el resultado de esta gestión, pero en cambio se sabe que, dos años después,

la joven había cubierto el plan de estudios de la carrera de ensayador

y únicamente adeudaba la parte práctica que, al parecer, realizó en la

Casa de Moneda. ![]()

Tampoco

se conoce la identidad de las otras estudiantes de Jurisprudencia que

menciona "Juvenal", así como la trayectoria profesional, en caso de que

hubieran ejercido, de María Sandoval y de Dolores Rubio. Habrá que esperar

nuevos estudios sobre la matrícula femenina de las distintas escuelas

nacionales para poder tener una idea más precisa de estas primeras generaciones

de mujeres profesionistas. ![]() La información recabada hasta el momento refleja que, a partir de la década

de los ochenta del siglo pasado, se empezó a perfilar un cambio en el

comportamiento educativo de las mexicanas, quienes por vez primera se

atrevieron a pisar las aulas de la Escuela Nacional Preparatoria y de

las escuelas superiores. Gracias al apoyo que les brindaron algunas autoridades

educativas, al espíritu progresista de sus familiares y al valor y perseverancia

de las jóvenes, paulatinamente, ante la sorpresa y no pocas veces inconformidad

de la sociedad porfirista, se empezaron a fracturar las estructuras ideológicas

que por siglos impidieron a las mexicanas el acceso al estudio y ejercicio

de las profesiones liberales. La brecha estaba abierta, lo demás sería

cuestión de tiempo.

La información recabada hasta el momento refleja que, a partir de la década

de los ochenta del siglo pasado, se empezó a perfilar un cambio en el

comportamiento educativo de las mexicanas, quienes por vez primera se

atrevieron a pisar las aulas de la Escuela Nacional Preparatoria y de

las escuelas superiores. Gracias al apoyo que les brindaron algunas autoridades

educativas, al espíritu progresista de sus familiares y al valor y perseverancia

de las jóvenes, paulatinamente, ante la sorpresa y no pocas veces inconformidad

de la sociedad porfirista, se empezaron a fracturar las estructuras ideológicas

que por siglos impidieron a las mexicanas el acceso al estudio y ejercicio

de las profesiones liberales. La brecha estaba abierta, lo demás sería

cuestión de tiempo.

![[Previous]](../../imagenes/prevsecc.gif)

![[Parent]](../../imagenes/parntsec.gif)

![[Next]](../../imagenes/nextsec.gif)